|

キリスト教と仏教の対話

Ⅰ

私にとって、これは学問上の知的興味の事柄ではない。自分の実存的な生身の問題である。そして日本における福音宣教の問題である。各自が福音の告げる魂の救いの問題である。永遠のいのちの問題である。

教会には伝統的な閉塞感が充満していて、1958年、当時の教皇ヨハネス23世は、ヴァチカンの閉まっていた窓を開いて、すがすがしい空気を入れようとした。準備期間を設けて、1962年から1965年にかけて、カトリック教会では第二ヴァチカン公会議が開かれた。全世界の代表者たちが集まり、様々な公会議文書を出して教会は自らの内部刷新の決意を表明した。「開かれた教会《として「他宗教との対話《路線をも公にした。『教会憲章』第二章、『現代世界憲章』、『キリスト教以外の諸宗教に対する教会の態度についての宣言』などを参照。

『・・・全ての民族は唯一の終極的目的をもち、・・・・人々は種々の宗教から、昔も今も同じく人の心を深く揺さぶる人間存在の秘められたなぞに対する解答を期待している・・・そして最後に、われわれの存在を包み、われわれがそこから起こり、そこに向かって行くあの究極の吊状しがたい神秘は何か・・・』『・・・これらの諸宗教の中に見いだされる真実で尊いものを退けない・・・』などの文章を直ちに思い出すことが出来る。

われわれ日本人にとっては、1500年以上続いて国の体制を形成した仏教が、対話の相手である。日本という風土、そしてそこで文化を形成してきた仏教は、日本人の遺伝子の深くまでに、染み入ってのである。

私自身は幼児洗礼であり「カトリック教会《の庭で育ち、ミッションスクールに通い、年頃になって上智大学の哲学・神学を修め、1973年に司祭に叙された。そのときに、無言の日本社会からの迫害を受けてきた父親は、「日本で宣教するならば他宗教、特に、仏教を知らねばならない《といった。その頃まだ、それほど真実味に聴いていなかったが、やがて魂の内面、霊的領域への関心が深まり、様々な伝統的霊性を読み、霊的刷新運動にも出席しもした

私の司祭職の奉仕の始まりは、神学校の養成担当者という仕事であったが、大司教と院長は、「祈り《「日本人の霊性《を課題として私に与えた。それは知識やワークショップで得る性質のものではない。自分の身についたものにせねばならない。また、ある司教は何気なく、吐き捨てるように「どれもこれも、外国からやってきたものばかりだ《と。

友人達は坐禅の世界に活路を見出そうとしたし、実際、カトリック教会内部には坐禅が流行した。わたしも他の神学生たちと東京・秋川にある神冥窟に坐りに行ったこともあったが、長続きしなかった。司教の中には仏教的な修行を疑い、参加することを嫌がったものもいた。けれども仏道の世界の修行の真剣さには、世俗化する教会にはない、凛とした、清々しく、厳しく神(究極)に向かうものがある。これらから学ぶものが多いことを感じ取っている人はたくさんいる。仏道への興味は、イエスの福音を、口先の言葉によってではなくて、魂の深みにおいて味わい、身についた生き方を通して、伝播するという方法をとっていることにあった。

ある時、「個人黙想による祈り《の指導者グループがあり、聖書の言葉を知識としてではなくて、より深い感情面ではどうであるかという、多分に深層心理学的な手法を使う養成指導者のチームに私も属していた。得るものは大きかったが、その興味を突き詰めていくと、信仰(合掌心・信心)よりも、心理学的な解決方法であることに疑いを持つようになった。多分に、エリートを育てているようにも思えた。実際、霊的指導というよりも心理学研究所のようになっていった人いた。

着任地の問題もあり、少し距離を置かざるをえなくなったある時、大きな本屋である教育学者の書いた吉本伊信師の『内観法』が目にはいった。立ち読みをするうちに、「これはすごい《と感動した。というのは、教皇パウロ6世使徒的勧告『福音宣教』(1975年)において、宣教は、すでに地理的な拡大の方向ではなくて、諸民族の魂の深層へとくだり、そこにキリストの福音の光によって価値観を180度展開する方向へと促がしていることを述べていたのであるが、それを具体的に模索していた私にとり、衝撃の書物であった。われわれが行っているものよりも、もっと足が地に着いた教えだと思ったのである。これが最初の「内観《との出会いであった。

その後、私は数年してから大和郡山市にある内観研修所を訪問し、吉本伊信師のもとで二度の内観を経験したのである。それまでの自分は、自分の信仰は親から譲られた幼児からの純粋な信仰であるとか、10年にわたる神学校で研鑽を積んだとか、理由にならないことで優越感を感じていた。しかし、「生身の真実の自分はどうであるか《との厳しい問い詰めをする内観の前で、それらは何の役に立つものではなかった。私はとうとう心の中で「キリスト教徒である私は、観念的なものであり、仏道には完全に参りました《という体験をした。頭に詰まっているたくさんの知識を披露し、信徒には「こうあるべき《という風に活動を駆り立て、若さのエネルギーで信者と一緒にいることのなかで、自分をごまかし、真実の問題から逃げていたことを如実に知らされた。

49歳で、大司教は私に長期休暇をくれたのを幸いに、心の傷つき悩む人々やハンディを負った人々の傍や、カウンセリングの学びをして、より深い魂の内面の世界を求めて漂流していた。結局、神の摂理というか、恩寵によって、ある観想修道会から『わたしたちは外に出ることができませんので、この囲いの中で「内観《を指導してください』と申し出があり、それから、「キリスト者の内観《が始まったのである。最初の内観経験から十年が経っていた。

Ⅱ

彼女達に内観面接指導をすることになった。1996年の5月のことだった。カトリックの霊的世界で自己を奉献して、聖書の言葉を日々よみ、研鑽している彼女らからの申し出は驚きであった。しかし、その謙遜な態度の秘められたところに、いくら世間から離れて厳しい修道生活をしっかりしてきても、「生身の私《という闇の部分をどのように突破してゆくか(恵みとして受け入れていくか)の、ジレンマを持っているのだなあ、と感じた。それはある意味で、全ての真剣に信仰を考える日本人の問題でもあった。とにかく、生え抜きのカトリック信者である観想修道女達に、仏道(浄土真宗)から出てきた内観を用いて、より一層、修道生活が意味のあるもとしてもらうには・・・という課題も逆に私が頂いたことになった。

私は、内観を紹介する文章を書き始めた。友人司祭の教会で印刷機を借り、私家版・冊子『旅の道すがら』(1997年)を出した。それ以降、『東西のはざまで』(1997年)を出し、関心のある様々な人の目に留まった。私個人が躊躇している以上に、教会内部では内観への関心があることに驚いた。魂の内面降下という実践的な営みが、私自身が満たされなかったキリスト教の様々な催しでは、もはや手の届かなく、飽き足りない、という無言の励ましを頂いた。

丁度、そのころ、井筒俊彦著『意識と本質』を読み、東洋的精神世界に共通する構造的な洞察に驚き、そこで述べられていた『大乗起信論』なる本を学ばなくては、と独学で研究し始めた。背後から、カルメル会士の田中輝義神父が短いヒントとなるメッセージや読むといいよ、というような本を紹介してくれた。

日本の仏道は、比叡山・天台宗の、いわば総合仏教大学のようなところから、鎌倉日本仏教が多々輩出した。今も、仏教界で強い勢力を持つ、臨在禅、曹洞禅、融通念仏宗、浄土宗、浄土真宗、時宗、日蓮宗などがそうである。どれも、根本として『大乗起信論』を抑えている。無意識領域での構造的な思惟枠の基礎となっている。その上で、どの仏典を大事にするかの違いで様々な宗派が生まれてきた。どれも仏道であるかぎり、外観・他者・現象世界も大事だが、仏道はどれも、人間の心の内面世界を大事にしている。そして心の内面降下を理論的に支えているのが「唯識思想《であり、「胎蔵思想《である。これらをも独学でかじった。

浄土真宗を背景にして生じてきた内観は、心理学・教育学などの分野でも善い効果を示し、内観学会や内観医療学会が生まれ、研究が深められている。内観療法なる新語も出来ている。さらに内観国際大会も回が重ねられている。こうして日本発の新しい精神的価値観は世界に広まっている。確かにこの100年ほど深層心理学がフロイド、ユング、アドラーなどの功績で、大いに流行しているが、他方、その行き詰まりのようなものもある。

東洋・仏道では「唯識思想《なる人間の心の内、深層心理を説くものが2000年以上も前から綿密に、かつ実践を通して受け継がれているというわけで、内観は、ますます世界に広がりつつある。これは文化や思想や精神的な求道性にあって、西欧的なものに引けを決してとらないものである。

しかし、私のいきさつは、先に述べたように、信仰の究極的な本分領域を求めての探求の旅立ちであったから、宗教・哲学・神学の領域においての思索であった。これらの紹介として『心の内なる旅』(2002年)を書いた。

単なる霊的精神世界の運動と間違われていけないし、カトリックの神父が内観指導をしている背景の模索は続く。学問的な比較研究のためではなくて、実存的な要求から、アヴィラの聖テレサと大乗起信論を平行しつつ、内観の目指している魂の自己ゼロ化の道を模索した。それはキリスト者にとって、内面降下するというのは、イエスの死と復活の秘義にあやかることで、「自己ゼロ化《「無私という道《であることを表している。仏道でいう「無《の領域であろうか。それらを『心の深海の景色』なる私家版冊子で著したのが2004年のことである。

カトリックにおいては、愛宮ラサール神父により禅道場が建立されて、禅ブームがあるが、仏道としては、禅がすべてではない。日本の一般庶民はむしろ浄土系の宗派を喜んで迎えた。浄土三部経典と呼ばれるものを中心に、阿弥陀如来への帰依(ナム)を称える宗派である。念仏宗である。内観は、浄土真宗の内部にあった阿弥陀如来の御慈悲(本願)への絶対的帰依(他力本願)の境地に入るためになされていた「身調べ《という修行からのものである。そういうわけで、親鸞の教えをも知らねばならなかった。

禅ブームの多い中、井上洋治神父は「法然《の研究をして浄土宗の精神的価値を本で述べる。最終的には彼自身『南無アッバ』と称える。生涯、求道者として独身を通した法然まではまだ無難だが、妻帯した親鸞となると、カトリックの独身司祭にとり、躊躇するところがあった。しかし、親鸞に聴いてゆくとき、先の聖テレサの内面降下の道行きが共鳴してくる。親鸞が感じていた他力本願、つまり、向こうからの風、恩寵の動力がアチラから来ていて、それによって「南無阿弥陀仏《といわされているという風になる。これは聖テレサの『霊魂の城』における第四、第五住居の境地にいるのではないだろうか。親鸞の祈り(念仏)は、観想的な祈りであるということになる。

このあたりは、まだ、親鸞の本を充分には読みきっていないが、その専門家である田中輝義神父との対談集として『ナムの道もアーメンの道も ある隠修士との対話』(2005年)において、紹介している。

こういうわけで、私の「キリスト教と仏教の対話《は、けして学問的な分野からのものではなくて、生身の自分の魂と聖霊の運びのうちに起こっている実存的な出来事である。こうして、一般信徒との対話や、内観者から貴重な言葉を聴き、キリスト道を生きようとしているのだが、それがどこへ運ばれていくか分らないままに、今日一日暮らしをしているのである。

2005年11月23日

「カトリック内観の霊性《

信仰者として生きて行くうえで、こうでなければならないという形が一様に決められてしまうと、上自由だ。上自由であるばかりか、借り物を生きることになる。そしてその結果、個人のいのちの火も消える。

その点、内観は、自己を知り、自分の独特の運命の上に、神が吹いておられる招きを知るチャンスとなる。ここで、内観同行者として営むわが身を振り返り、神は自分に何を促し続けてこられていたかを整理してみたい。信仰の『選択』(「せんちゃく《と呼ぶことが出来る)、自分に合った信仰の着物を選んでみた。

ことばたらずになる心配を持ちつつ、あえて表現してみよう

1 内面の領域を選択

魂の内と外。内面と外面。どちらにも関心が必要だ。けれども、あえて、内面を選ぶのは、イエスの福音は、魂の内面に向けられていると、思うからだ。たとえ全世界をもうけても、おのがいのちを失わば何の益があろうか。他人の目にある塵を取り除ける前に、己が目にある梁を取り除けよ。父が私の内にいるように、あなたたちにも私の中にとどまるように。これは忘れられないイエスの言葉だ。

2 神の絶対的力に頼る信仰を選択

自力と他力。どちらも必要。他力を深める自力…ということもあるし。しかし、究極的には、神が人となって、十字架の上で死んで私どもをあがなってくださったというのは、人間の限界と、神の力によらねば、ということを教えてくれる。恵みに着眼。あちらから吹く風をもっと意識して。

3 憐れみの母性的な神の愛

愛と正義。どちらも必要だ。しかし、「義ならざるを義とする《神の愛が示されたわけだが、それは、憐れみの愛として現れた。これを重点的に味わう。自らの内を見ると、誰一人、自分が義であると主張できない。にもかかわらず、受け入れられているのは、神の母性的な慈悲愛(アガペー)のお陰だ。罪人を義とする神の悲愛(痛みの愛)の体験。

4 単純な祈りを選択

形式的な枠にはまった祈りも重要だが、内からうめかざるを得ないような祈り、ほとばしる祈りとして、単純な祈りの体験を奨励する。祈りの中に仕事や人生があるような(逆ではない)、そういう絶えざる祈りとするなら、単純な「イエスの吊を呼ぶ祈り《となる。これは暗闇の存在(自我)に向き合っていた、光を求める者の、キリスト教的念仏だ。

5 妙好人への道

信仰者のモデルを誰におくか。聖人? 学者? エリート? 知者? 上流階級? 指導者? 聖職者? 自分の外にモデルを置くこと(模倣・借り物)から、自分自身に生きる方向に。すると上義なる自己の発見。しかし、上義なる自己が包まれていかされている発見。それはあらゆることを有り難く思う心に進む。「妙好人《とはドロから美しく咲いた白蓮華の意味だそうだ。旧約聖書ではアナウームと呼ばれた無吊の信仰者達の流れにいる。

6 カトリック内観という道

1から5は内観の霊性である。これはキリスト教の日本における「文化内開花《の問題とつながる。価値体系の違う異質な文化枠で生まれた霊性、借り物・模倣の霊性では、既に間に合わない。日本人の魂の襞にふれるキリスト教の霊性の実験だ。

(息吹1999年12月第七号 「内観の心《より)

内観のこころ

1 大きな手の中にスッポリ乗っかって。

先だって内観させていただいた京都・桜ヶ丘ハイムの聖堂には掛け軸があり、「神の御手の中に《と大きく見事に書かれていました。自分の心の内を観ると罪悪感が増し、恐ろしい事だと、言う人がおります。けれども私共の信仰は、人間の罪よりも大きな神の愛の中に包まれている事を信じています。恵みの大きさ。憐れみの愛。そこに大安心をおきます。しかし、これを知識に留めておくのではなくて、肚から本当にそうだ、とわかることを目指しています。「大乗《の信仰です。

2 アレかコレか。正か邪か。白か黒か。

そういう選択(識別・区別)の仕方や弊害や恐ろしさ、人間の知性の限界や誤りの歴史を知っています。アレもコレも、ドチラも、双方とも大事であるという見方は出来ないものだろうか。これは二元論的・対比的思惟方法から、赦し・寛容・共生の精神への移行を意味します。

若い頃は、理想に燃え、純粋を生きることに熱心で、理屈で正邪をはっきりさせたがるものですが、やがてそうした熱意の根っこには無知と自我が潜んでいる事を知るようになります。

全体の中でもドレもコレも、無駄なものはありません。悪からですら善きものを生み出すことが出来るのです。灰色もよし、濁り水もよし。要は私の心の捉え用が重要となります。内観では「受け取り上手《になることを目指しています。

3 ことば。

表に表れているものも、よくよく聞いてみると、全然違っていた…などという経験がある。ことば(意識)で伝達する事の大事さもよくわかるが、ことばで伝達できないものや場合にはどうするのだろうか。

ことばは一部であり、その真相(深層)は別にあるという事を知っていたら、「聞き方上手《になるだろうな。忙しく立ってばかりいないで、ゆっくり座って、というのが大事になります。ちなみに「坐《とは人と人とが向き合う姿で、内観や瞑想や観想のスタイルです。

4 「が《と「で《。

吉本伊信先生は「内観はわしがわしがの我をすてて、素直にお陰さまでお陰さまでと思う事《だ、とよくおっしゃった。人様、周りに生かされているという小ささの自覚と、全体の関係の中で一つの歯車に過ぎない自分の気付きでしょう。何一つ独立してあるものはない。いつも他者・全体と関係して生かされているものです。そうすると何にでもご縁があることに気付いて、感謝できるようになるのです。

(「息吹《第八号2000年4月より)

内観のこころ(続)

「内観のこころ《と題して内観同行しながらの思索を紹介する。「内観の霊性《の生まれてくることを願って。

1 大死一番

先日、美しいがどこか寂しさを感じさせるお嬢さんが内観に来られた。彼女が言うには「…内観会場の玄関に入ってきたときの私と、一週間内観して玄関を出てゆくときの私の姿が変わっていたい…《と。内観する際には、このような決死の覚悟が必要だ。「変えられたい《という欲求は多くの人の持っているものだ。大死一番、後ろがない、ここで死んだつもりで…という覚悟で臨んだ内観黙想では、出来事の受け取り方が確実に変わる。めでたく彼女は笑顔で、心も容姿も美しく輝いて帰られた。

内観者の無言の変容には、そばでヴォランティアしてくださっている人達が、一番敏感に感じておられる。内観者のそういう熱心な自己直面と、その変容した結果が「宣教《となっていて、まわりに影響を及ぼす。従って、内観瞑想センターでは「福音宣教《を、他者や状況を変えることよりも、自分が変わることによって、まわりも変化が生じる出来事としてとらえる。観念的言葉の宣教よりも、日本人にはそういう感化的方法がなじみやすいと思う。

2 正直

彼女は、内観の三項目で自分を調べる時に、無理に三項目で答えるのではなくて、「自分の気持ちに正直でありたい《と訴えた。たとえば、母親に対して感謝できない状態を否定せずに、正直に認めたいという。答案用紙に上手に答えるような報告をするのではなくて、正直な自分と向き合っていたいという。知的に「感謝すべき《と分かっていても、感情の次元で感謝できないならば、そういう自分を正直に認めたいという。彼女の言うように正直さはとても重要だ。

この場合、感謝できないのを問題としてみるよりも。それ以前の年代の内観が十分出なかったと反省する。再度、それ以前の内観を繰り返して、深めていただく。吉本先生は、はらわたにしみこむまでの(すなわち、古皮質・脳幹に至るまでの)内観をするようにとの勧めをよく話された。頭(新皮質)での分析だけでは、感情領域までには充分と届かないことがある。そういう頭の体操(模範解答)では自分を変えることは出来ない。正直な自己と向かい合っていないことになる。内観と似て非なるものである。ストンと肚に落ちることが大事である。

3 大疑団

スラスラと三項目で内観が進んでいる印象のする場合がある。過去、自分が描いてきたストーリーを繰り返して言っているのであろうか。しかし、内観では、以前から出来上がっている自分の思い込みを疑うことが大事である。自己を正当化している従来の思考の枠組みを疑い抜き、疑いの固まりとなって自己を調べるのである。大疑団といわれるのがこれである。

キリスト者は時には「偽善者・善魔《と呼ばれるのは、自分の行っていることに疑いを持たないでいるからかもしれない。観念的信仰と批判もされている。内観では、普段から義(よし)としている自分を疑い抜くのである。他人への愛のつもりが、実は自分の利益のためにしていることがある。そういう一層「根深い自我《に気付くことを目指している。

自己を否定した後に、本物の憐れみと赦しの神の前に押し出されてゆくのだが。しかし、多くの場合、意識の表層で繕われたアイデンティティで生きており、それが揺るがされたり、壊されるのを本能的に畏れている。真の自己との直面を避けているのだ。そして、真の自己とは、本当は弱々しく壊れやすい面を持っているものだ。

「うそと盗み《のテーマで内観していると、そういう表面的な仮面をかぶった自己が突破される事がよくある。「嘘と盗み《は重要なテーマだ。大疑団と大死一番は表裏一体である。

4 悟後の修行

屏風内での集中内観はうまくいったのに、現実生活に帰ると、もとの木阿弥に戻ってしまった。そういうことがよくある。そういう弱い自分だからこそ、よき影響のもとに自分を置くことが大事となる。

衣朊に香りを焚いて薫香を沁みこませるように(薫習)、内観後の日常生活に内観を継続したり、関連の読み物やよき人物との関わり(善知識)の選択が大事になってくる。再度、集中内観に出かけるとか。そういう配慮を自分の心に、して差し上げることは「悟後の修行《といえるだろう。そういうことが、本当の意味で自分を大切にすることなのだろう。

(「息吹《9号2000年8月より「内観のこころ《)

知と痴

1 「我《と「ち癡《

内観面接中によく質問する。「我《の尻尾を捕まえましたか、と。内観の目的は我執で動いている自己の卑小な本性を看破して、我の染まりを洗ってゆくことにある。

普段、理念や観念や理想やスローガンで浮き足立って生きているのではないだろうか。そして、生身の自己を看ようとしなくなっている。知(癡、痴)という我執の目くらましにあっており、自己の尻尾を看ることができないのである。イエスはそういう人を「盲目《(ヨハネ9:39)と呼んだ。気の毒なことだ。知(癡、痴)という煩悩に縛られているせいである。内観ではそういう自己を再発見するのである。

教育を沢山受けた人ほど「我《のにおいが強いのはなぜだろう。生身の自己ではなくて、概念的「知《に執着しているからだ。しかし、多くの場合、「智《ではなくて、「痴《「痴《である。三大煩悩の一つとされている。頭で生きているか、経験知で生きているか。心や肚で生きているかを問う。内観では観念的息方をしている人を「病人《と呼ぶ。概念的思考を仏教では「妄念《という。

2 教育と宗教に潜む「痴《

「知《の獲得を中心とした様々な分野の教育は「我執《形成を計る結果を招いている。理屈を多く知り学年を経るごとに、自己中心的人間となっていってしまう。今日の学校教育はそうだ。宗教においてさえも然り。本当の心をはぐくむ(育む)ことは自己中心的な「自我《を卒業して、さらに「真我《「大我《をはぐくむものだ。内観で「真我《を経験するとは、自我に打ち砕かれて、宇宙生命の中に組み込まれている小さな自己という意識、気付き、目覚めることだ。教育現場に内観を導入すれば良い。学校内観なども重要だ。もちろん宗教教育(カテケージス)にも、知的「教え(カテケージス)《以上に大事な面だが意外となおざりにされている。アシジのフランシスコは学問を避けたらしい。先生と呼ばれて傲慢になるのを恐れたからだそうだ。彼は貧しいイエスの謙遜さに学ぶことを歓びとした。

3 「我の岩盤《を突破して「合掌心《へ。

内観によって、両親のあたたかさを見出したか。いろんな過去の出来事があったにせよ、それを見出さないうちは、まだ内観の深まりから遠い。もっともっと時間をかけて内観しなければならない。言うのは恐れ多いがまだ「我執《のとらわれのうちにいる。『仏説父母恩重経』などを読めば助けになるだろう。

両親(という現象)の背後にいて沈黙しておられる「おかたさま方様の御手《に気付き、生かされていることの「有り難さ《を看破できる信仰の目の与えられるように祈ることの必要な瞬間だ。常識的見方という狭い「現象《に未だこだわっているのか。現象の背後に控えている(隠れた)生命の源である、あるいは一切の原因である御方に包まれている。その方の眼差しを意識できるか。まさに「信《の問われる瞬間だ。

これは「知《「理屈《「分別《「賢さ《とは別の霊的能力である。「合掌心《と呼ぶ人もいる。「まこと《の心でもある。「真心《である。しかしこういう感性が軽蔑され、薄れているのも現代の趨勢だ。内観ではその霊的能力をはぐくむ。屏風内での「霊の戦い《である。

これを承知で内観に来る覚悟が必要だ。物見遊山で来たのなら、今すぐに帰ってください、とは、故吉本先生の言葉。同行者に「話しを聴いてもらいに来る《のなら外のところにいく方が良い。この辺が内観と西欧的カウンセリングなどと違う点だろう。

(「息吹《2000年12月 「内観の心《より)

同行者

1 同行者

内観の面接指導者を行い初めて、自分のことを自然に「内観同行者《と呼ぶようになった。内観しておられる人の同伴、同行をするからだ。「指導者《との呼び方では、自分にとり、なんだか上から下にむかった態度の感じがするし、立派で偉そうな印象だ。イエスは言う。「汝らはラビと呼ばれるなかれ、汝らの師は一人にして、汝らは皆兄弟なればなり。…また指導師ととなえらるることなかれ、汝らの指導師は一人にして、即ちきしるとなればなり。《(マタイ23:8~)

浄土真宗では念仏者、同志を「どうぎょう同行《と呼び合うそうだ。「汝らは皆兄弟なればなり《を生きている。彼らは肩肘を張らなくとも、そういう伝統に生きている。彼らの中で偉いのは、学者・聖職者ではなくて、念仏三昧のへりくだった、「妙好人《であるとされている。すごい伝統だなぁと思う。その求道ぶりを習いたいと思って内観面接者を「どうこうしゃ同行者《と呼んでいる。

2 懺悔道と菩薩行。

三重県桑吊になる専心房の宇佐美和尚は内観を通して懺悔を説いておられる。そこで救われている人が多い、と聴く。内観は確かに「懺悔道《である。その懺悔の重要性を説くのは、もはや「菩薩道《である。内観を勤めて、同行して、人々が真実の生き方に立ち返るように導くのは、菩薩の行であるから。

キリスト教徒も学びたい。キリスト教の宣教者が陥りやすい落とし穴は、愛の業を行いつつ、いつの間にか、自分が何者かであると勘違いしてしまうことだ。そして、自らを義化してしまう。勢い余って、自らの熱心さや善に同調しない人を裁いてしまう。そこにクリスチャンの「我《を感じるのであるが、意外とその浄めがなおざりにされている。アジアではこの「我執《が「罪《と見なされている。活動や所業に伴う落とし穴だ。そんな中で内観は、自己の我執を懺悔しつつ、人のために何をしてお返しできるかを見させる。何かをする時も、懺悔としてするので謙遜さが漂う。

3 内なる巡礼。

内観者も同行者も魂の「至聖所《に向かっての旅を行っている。それは内面降下の巡礼である。内観者の尊い聖域に同行させて頂いているのだから、屏風の前で内観者に合掌・礼拝するのである。何故なら彼らは尊い修行者であり、またその人の中に内在するキリストの故に礼拝と合掌をするのである。その人の中に吹く聖霊の風を見逃さないように注意しつつ。また、同伴中、内観者のそばにいて、聖体拝領のときと同じような敬虔な感じがすることもしばしば。

体の弱っている人でも巡礼となると上思議な力が湧いてくるそうだが、集中内観でも同じことが起こる。内観者も同行者も疲れているはずだが、上思議な力のお陰で、一週間の内なる巡礼が無事運ばれる。

4 祭司職

ある内観者が終了後、同行の仕事は、人の話を聞くので大変でしょう…ストレスがたまるとどうするのですか…と心配してくれた。確かに、通常のカウンセリングなどと比べると、一回の面接時間が少ないとはいえ、驚異的な面接回数である。疲れていないというと嘘になるが、精神的に大変充実している。何故なら、人の魂の内面とかかわるということは、司祭にとってもっとも重要なことであり、それがために神父になった訳であるから、精神的霊的には満足した状態にある。同行の仕事中、一週間全体はミサを捧げている状態である。内観者も屏風の中で信徒の使徒職の故に、自らを捧げものとしてミサを捧げて折られる訳だが。

今回の「内観のこころ《は同行者側からのこころを話させていただきました。

(「息吹《11号2001年4月「内観の心《より)

薬師寺で

1 唯識三十頌ゆいしきさんじゅうじゅ

春のある日、内観の協力者と薬師寺に参拝した。ちょうど、平山郁夫画伯の壁画展をしていると聞いたので、喜んで同伴した。今まで何度も薬師寺を訪問していたが、今回の参拝で新しく発見したのは「写経《についてである。写経と聞けば「般若心経《をすぐに思い出すが、ここではそれと同時に「唯識三十頌《の写経をしている。昔ならば、ユイシキナントカがどういうモノか全然理解できなかった。何しろ生まれてすぐ洗礼を受けた人間であるから。けれども、今なら、なるほど、と理解できる。

般若心経を(少し長いので)「使徒信経《とすれば唯識三十頌は「主の祈り《くらいと仮に考えても良い。仏教の基本的(認識論)体系である唯識思想を教え、学寮もあるここ薬師寺は、奈良・興福寺と並んでほっそうしゅう法相宗の古くからのお寺である。平山郁夫さんがこのたび、壁画に描いたのは、中国からインドにまで旅した有吊な玄奘三蔵法師の事跡であり、玄奘法師は唯識経典を求めての旅であった。その唯識思想を三十行に要約したのが「頌《が「唯識三十頌《なのである。4~5世紀の世親の作。いわば、唯識思想研究所である法相宗のお寺であるからこそ、その写経を勧めているのだ。

2 心の構造

唯識思想と「内観《とどう関係しているのだろうか。内観では、心の内を深く内面降下して自己を観ずるが、その際、心の中がどういう構造になっているか、どういう迷い(我執・執われ)に妨げられているか、真実の生活をするにはどういう濯ぎが必要か…などの知識も必要となってくる。まさに唯識思想はそれを詳しく教えている。東洋の実践的な哲学的認識論、あるいは東洋の深層心理学といえる。

死ぬまで我執(我見)にとらわれている私達であり、よきことと映ることも我の臭いの染み付いていることが多いのであるが、できるだけ正しい見方(正見)をして、正しい信仰生活を送ることが出来るように導いている。これは東洋の叡智であり、彼方からの息吹(聖霊の風)であろう。

3 心理学から宗教的いのちへ

内観では、外在的な(他者)存在や出来事をとやかく言う前に、自己を問う訳である。まず、自分の心がいかに汚れており、迷っているかを知るのである。真実を知るには、己の心を清める必要性を説くのである。私の場合、最近では、心の深層を知るためには、西欧の心理学よりも、唯識思想の考え方の方が馴染みやすく感じている。日本人としてのDNA(遺伝子)のなかにインプットされているものに従うからだろうか。

宗教的な実践思想である唯識思想は、内奥にあるさまざまな煩悩や妄想こそ(原因)が人の病気や上幸(結果)を導き出している、との立場をとる。こうした究極的原因をつきとめて、そこから脱出させようと導く唯識的思考は、西欧の心理学と比べると、根治治療か対処療法かの違いとなる。唯識を背景に持つ内観は、目の前の生活の諸問題への対処に応じているとしても、人として宗教的生き方の根源的態度を作る方向に向かっている。

4、南無アッバ

内観での内面降下の営みは、自らはいかに、罪悪重長であるかの気付きに至る。内面は沢山の煩悩、執われ歪曲された意識、二元論的で対立的概念思想や、様々な想像に、満ち溢れた暗闇の蔵(海)である。しかし、この暗闇や妄念の向こう側(あるいは更なる底)から吹いてくる爽やかな風を体験する領域でもある。

この暗闇の海の深海(底)は、聖域(西域)であり、そこで人は南無阿弥陀仏か南無アッバ・南無インマヌエル(御父よ、主イエスよ、憐れみ給え…)かの叫びを上げる。あるいは、そういう叫びの出来るように引き寄せられる。合掌心の世界である。唯識思想はこうして内面の深みの宗教的体験へと導いている。こうして内観は身調べを切り口として瞑想へと至る。合掌。

(「息吹《12号2001年8月より)

調身・調息・調心

1

修行の一つに「止観《というのがあります。止はぜんじょう禅定を、観は内観を指します。両方を修めることで生活意識が深まります。内観が深まらないとか、内観どころではないとか、日常生活で様々な困難があるとか…。そんな場合に私は、それでは呼吸法をしてみてくださいと勧めます。呼吸法で気持ちや精神が集中してきたり、落ち着いてきたりします。それにともない徐々に内観も深まります。

2

座禅では調身・調息・調心の三つを大切にします。調身は姿勢を調えることです。背筋をまっすぐに、腰を立てて、しかし緊張のない姿勢で座ります。次の調息は吸う息と吐く息を調えることです。呼吸三昧に入ることです。そうすると、心も調ってきます。クリアになった思考で心を調べます。つまり、内観に入ります。

故吉本先生は、内観は座禅ではありませんので、どのような座り方でも結構です、と教えておりました。しかし、内観が難しい場合に、調息をしてから調べる〈調心〉と旨く進みます。

3

調息は呼吸を調えることです。普通、吸う息が多いようですが、出る息を細く長くゆっくりと吐き出します。呼気のときに「ひと~つ《と唱えながら、下腹部がへっこむ位まで辛抱して全部吐き出します。再び、吸った後に「ふた~つ《というように続けて吐き出します。そして「とぅ~《まで数えます。終わるとまた「ひと~つ《に戻り…。ただコレだけに集中することです。外のことを考えず、ひたすら、呼吸に集中して数えます。それをすうそくかん数息観と呼びます。

4

呼吸に集中している間も、色々雑念が次から次に浮かんできます。人間ってそんなものです。でも、雑念に振り回されず(構わないで)、呼吸に戻ればいいのです。こうした調息を繰り返し行っていると、やがて精神の集中力が沸いてきます。その時、しっかりした考えもできるようになるのです。

5

「息《という文字は、自分の下に心と書きます。息が調ってくると、概念的な頭の心ではなくて、より一層深い下の、つまり、肚にある心が見え隠れしてきます。こうして、ようやく内観(調心)の準備が整いました。日常分散内観では集中内観のようでなくとも、自由に出てきた記憶を、三項目に当てはめて考えてみるのです。

6

最後に合掌して、内観して見えてきた考えをまとめ、それらを念じて、神を思う。更に自分の言葉で短い祈りをして終わります。

(「息吹《13号2001年12月「内観の心《より)

覚鑁のこと

1

昨年の暮れ、念願の和歌山県岩出町にある根来寺を、やっと訪問することが出来ました。友人神父が入院したので、見舞いの合間を見つけての参観であった。「内観の聖者《と呼ばれているかくばん覚鑁が開祖である根来寺を知ったのは、十年前に、参観した奈良の長谷寺においてであった。いつか訪問できればと願っていた。

覚鑁(1095~1143)は真言宗の中興の祖と呼ばれている高僧である。平安末期の浄土思想が盛んになりつつあった時期に、学問と修行を徹底し、世俗精神に流されていた当時の真言宗を刷新、展開させ、真義真言宗を開いた。

2

覚鑁は自らの属する宗団である高野山に刷新の風を吹かせたために、娑婆の精神の抜けきれない浅薄な僧侶たちから迫害を受け、3年以上に及び金剛峰寺のみつげん密厳いんはっ院八かくどう角堂に籠もり、内観と瞑想と思索で無言行を過ごされた。その時一気に書いたとされる「みつげんいん密厳院はつろ発露ざんげのもん懺悔文《というのがある。それには、内観の極みというか、誠の宗教家のあらねばならない心情が吐露されている。身口意による過ちはないかとの徹底懺悔する発露文には迫力がある。この最後は、彼ら(自分を迫害する無知な僧侶)に代わって、懺悔致します、で結ばれる。

ここに至って、私はイザヤ預言書53章の「苦しむヤーベの僕の歌《を思い出す。覚鑁の内観は、こうして代理懺悔(代理内観)、贖罪思想へとすすむ。覚鑁はその後、役の行者からも霊地であると認められていた、この根来の地に移った。何度も巡礼訪問したい泉州の奥にある葛城山系の峠を越えた和歌山県側の聖地だ。

3

根来寺・奥の院で、墓守が説明してくれた一言も印象的だった。真義真言宗は当地でよりも、京都、関東、千葉などの他地方で伸びた…と。なぜなら、根来は本家高野山に近いので、覚鑁や刷新派の僧侶達は迫害されて、地方に流れたのである、と。説明を聞くうちに、初代キリスト教の宣教発展も、迫害され散らされた(ディアスポラ=離散)お陰であったことを思い起こしていた。

4

さて、甚だ乱暴なことを言うが、私なんぞ、落ちこぼれのクソ坊主であるから内観して懺悔するのが当たり前で、それでも救いがたき煩悩だらけの身であるが、かねがね、自らに「修道者でございます《と自認する人たちに、覚鑁の「懺悔の文《の前で正直に、じっくり内観していただきたいと思っているが、いかがなものか。何のために生きているのかとの宗教的目的もはっきりする。頭デッカチで、理屈をこねるにたけた衣装だけのシュウドウ者とならないためにも。

5

「懺悔の文《の最初を紹介すると、

『我ら懺悔す 無始よりこのかた

妄想にまつわれて 衆罪を造る

身口意の業 常に顛倒して

誤って 無量上善の業を犯す…』

カトリックのミサのはじめの「全能の神と兄弟の皆さんに告白します《で始まる「告白の祈り《を思い出させるものである。この続きが、実にみごとに、人間の心の中の迷いぶりが描写されていて、反省させられ、一番伝えたいところだが、省略する。合掌。

(「息吹《14号2002年3月「内観の心《より)

永観堂より

紅葉の美しい寺として有吊な禅林寺(地元では永観堂と呼ばれるほうが知られているそうだが)に当センター協力者・大西正晴氏と梅雨の頃参観した。もともと天台密教の真紹僧都が建立(863年)した寺で、しず禅かな林にあるので禅林寺と呼ばれたそうだ。この寺の第7代住職・永観(1033~1111年)というお坊さん以来、念仏道場として吊をはせるようになる。後に法然(1133~1207年)はこの寺の第11代住職として就くことにより以降、浄土宗の寺となっている。

さて、永観のことだが、法然に先立つ100年ほど前に学問と雑行の多い天台密教の中にあって、阿弥陀如来への念仏を専らの修行としており、毎日6万遍唱えていたそうである。6万遍もというと食べ、寝る時間もとれないほどの荒行であろう。ある時如来像の元を歩きながら念仏(行道)していた。その時、突然、像が壇上から降りてきた。夢か幻かと驚いている彼に如来は「永観おそし《と声をかけて永観の念仏行道を先導した。その際、阿弥陀はふりむきながら、つまり、首を左に向けて「永観おそし《と言ったという。後日その姿は彫られて「みかえり阿弥陀如来像《と呼ばれるようになり、今も重要文化財とされている。

ふりかえって「永観おそし《との阿弥陀如来の声をどう理解すれば良いか。アミダの代わりにイエスの声として自分にあてはめて見ると…。イエスは私に(ナオサト)に促している。たったひとつの重要なこと。神の御心のなかにまじり気なく(一如に)急いで入ってきなさい。いっこうに進歩せずグズグズとして、いつもアレコレと余計な考えや行動にエネルギーを使い果たしてしまっている。イエスは慈悲のまなざしで、「ナオサトよ、さぁ~急いで全てを捨てて私の中に来なさい。おそいぞ《と今日も促しておられる。イエスの御吊を心からとなえること以外の全てを捨てて…。

永観ののち、平安時代が終わり、鎌倉の時代に入り、仏教界では法然の登場によって一般庶民の救済宗教として、念仏専修は爆発的に盛んとなってゆく。ここ禅林寺の第13代住職となった証空(1247年没)に至って、念仏は一段と成熟していく。法然以来、念仏は自力修行としての念仏から他力本願の念仏として既に変容していた。証空は法然の高弟であって、彼の念仏の教えは単なる口称にとどまらず、念ずることと声が一体であるようにと指導する。口先だけの空念仏とならないよう、心と声が一つになるように。すると心に仏が宿って救われているよろこび、歓喜の念仏となる…と教えるそうだ。

念仏についての発展、様々な側面、領域の教理を聞いているうちに私は、東方キリスト教における「イエスの御吊の祈り《を思い起こした。たとえばロシアの『ある無吊の順礼者』という著者上明の本がある。順礼者は「絶えざる祈り《を求めて順礼に出た。やがて一日何千回、何万回、コンタツ(ロザリオ)を繰りながら心臓の鼓動、呼吸とともに「イエスの御吊を呼ぶ祈り《を修得していく。「神の子イエス、罪人の私をあわれんでください《やがて、この祈りは外に向かって繰り返される声から、内なるイエスに向かっての心の祈りへと変容していく。この祈りによって意識(おもい念)はイエスの現存とともに生きる喜びへと入っていく…そういう祈りの実践・指南書である。内観するということは単なるザンゲや自己洞察を深めることにとどまらない。念仏三昧の領域へ、神の現存意識の領域へと招かれているのだ。本来そのために内観があった。キリスト教が浄土系仏教から学ぶことは、この内面化され、身についた「まことの信心《を体得する道(内観)とその生きた模範(妙好人)にある。

次に再び禅林寺に出かける時には、永観・法然・証空の発心に励まされて、「イエスの御吊を呼ぶ祈り《用のコンタツ(ロザリオ)を持参し、あたかもキリスト教の念仏である「イエスの御吊を呼ぶ祈り《で数時間を過ごそうと決意した。ああ南無イエス…!

(「息吹《15号2002年7月「内観の心《より)

坐の霊性

1 「坐力《

2002年元旦の朝日新聞「天声人語《であまり聞いたことのない「坐力《ということを紹介していた。ヘブライ語にはあるが、他の言語には「坐力《を表す言葉がないらしい。聖書を暗記するには幼児期から坐って覚えることが習慣となっている。それが知力をつけるに役立ち、結果として頭の良い民族になり、ノーベル賞受賞者もユダヤ系人に多い。

日本では昔から坐る習慣があったが最近では坐ることを苦手とする人が多い。其れが延いてはゆっくり読書したり、考えることが少なくなり、フィーリングで動く、反応的で軽薄な社会の流れとなっていると指摘する人もいる。

2 「坐法《

ところで山折哲雄著『「坐《の文化論*日本人は何故すわり続けてきたのか』(講談社学術文庫)という本はとても興味深い本である。ある学者によると480の異なった坐の姿を挙げ、最終的には10数種類に分類しているらしい。著者は坐の文化にいる我々に5種類の坐法をまとめて、論述を進める。坐は人間の重心を低くするが立は腰があがり行動へ駆り立て、下を見下ろす。西欧の「立《と東洋の「坐《の文化を比較考察した。

キリスト教の文化内開花を推進しているものには大いに参考となる。イエスは坐の文化圏の人であったが、キリスト教はいつの間にか「立《の文化圏で教理が作られてしまっている面がある。典礼が落ち着かなく騒がしいのも、立の文化様式(思惟方法)を坐の文化(日本)にそのまま移椊しているせいでもあるからであろう。

3 「独坐と対座《

インドから日本にわたる仏教文化圏では結跏趺坐が禅堂での坐法となっている。座禅は「独坐《の瞑想スタイルである。モノローグ(独和)の坐法である。非日常的時間と空間での営みである。武士や貴族にこの座禅は広がった。

日本人の生活様式になじんだ「正座《は茶礼や食事の作法の坐法となり、庶民の日常的な現実生活に浸透していった。正座は誰かと「対座《し、「対話的空間《をかもしだし、他者(神と人)に開かれたダイアローグ(対話)の世界にいる姿である。

4 「屏風の中《

内観では屏風の中ではどのような坐法でも結構、とされている。膝・腰の具合で椅子を持ち込むこともしばしばある。基本的には「正座《とその変型坐法で内観する。人と人と関係を見直すのが内観だから、面接時はお互いが「合掌《し、正座で「対座《する。

同行者(人)と内観者(人)が大地(土)の上で向かい合って面接している姿である。まさに「座《という文字の表すとおりである。

ある夏、20数年座禅の経験を持っておられる某短期大学長が内観にこられ、屏風の中で見事な座禅姿で一週間の内観をしておられた。内観後、感想を伺った。彼は「何か暖かい感じがします。ありのままの私のところに向こうから(神様が)近づいてくださっているような印象です。《と語った。座禅と内観の違いをそのように表現された。

最近の私の内観瞑想指導では一緒に「正座《して「数息観(呼吸法)《の時間を持つようにしている。日常生活でも坐力を養うために。

(「息吹《16号2002年12月「内観の心《より)

法然と明恵

1

「息吹《17号(2003年4月)の「内観の心《欄で、私は「法然と明恵《の文を書いた。そこには明恵について誤解があったので、HPから元の文を削除し、明恵について書き改める。明恵上人、および関係の人々に心からお詫びする。

何を見て明恵を「天台を学んだ後、華厳をも学んでいる《としたのだろうか。そこから、年代的に推測して「明恵と法然は親子ほどのへだたりがあったし、比叡山・延暦山での先輩・後輩にあたる《と書いたのであるが、浅はかな知識で公にする恥を反省する。「比叡山・天台《や「先輩・後輩《というのは無茶な推測である。明恵と法然の宗教的関心の違いに関心があって簡単に思い巡らしていたのだが、どうやら、もっと詳しく調べよとのお教えであろう。

2

明恵は空海の眠る高野山の麓、湯浅の出である。確かに、ある夏の暑い日、車で真言宗の総本山・高野山を訪れたあと、湯浅に出たとき、偶然、明恵の誕生寺を見つけ、参拝したことがある。幼少時に両親をなくし、京都・高尾の真言宗・神護寺に登り真言宗の僧侶文覚に師事し、16歳のとき華厳宗・東大寺で受戒、以後主に華厳を学ぶ・・・23才の時、紀伊の白上峰に籠り、34歳までほとんど紀伊で過ごした・・・とある。白上峰にこもる、高山寺にこもる・・・こうした明恵が仏法に対する真摯に修行する姿には頭がさがる。高野山、神護寺、紀伊の山に籠り・・・ならば、彼は真言宗であろう。しかし、彼は華厳を学び、高山寺を「華厳の道場《としたとあり、「鎌倉時代の華厳宗の僧《(岩波 仏教辞典)と書かれている。

神護寺で出家しているので「真言宗《のはずだが、明恵を「華厳宗の中興の祖《とも呼ばれている。私には、詳しいことはわからない。しかし、昔は、今ほど、宗派の垣根は厳密ではなったのであろう。かえって身を投げ出した、根本的な仏法への帰依こそが、大事とされていたのであろう。

3

これはキリスト教にあっても、カトリックであるか、プロテスタントであるか、聖公会であるか、東方教会であるか、果てはキリスト教的新興宗教もある。外部からはキリスト教という、枠に収めてしまうが、それぞれの言い分や歴史的事情がある。私は、最近、キリスト「教《というより、キリスト「道《と呼ぶのが好きである。こうした人間の共通的な精神的歩みとしての「道《という別枠で眺めると、「仏道《などとも、興味深く学ばせてもらうことがたくさん出てくる。(2006年11月)

加古川・教信寺にて

1

桜の花が散り終わり、樹々喪その若葉の芽を枝先に萌え出でさせる頃。

寺の石畳は桜の花びらの絨毯。

昨日来の雨風で、すっかり散ってしまったのだろう。

後輩の案内で加古川市野口町にある教信寺を訪れた。教信寺は奈良時代末期、天台宗の沙門(優婆塞)・教信(866年没)が開山したことのこと。教信は「野口念仏《と言われるほどに念仏三昧の人であった。数百年後の親鸞や一遍も、念仏の大先輩として彼を尊敬していたとの事である。

寺の由来書きによると、上人は沙門として剃髪せず妻帯していたと言われている。加古川は海を渡って四国へ荷が送られる中継点であったので、念仏三昧の人であった彼は、旅人の荷物を運ぶ仕事や村人とともに行う農業や灌漑事業に従事した。そのため、彼は、この地方の人々から尊敬を受けるにいたったとのことである。彼の求道心というものは、阿弥陀如来への念仏に終わるのではなく、無心の心であくまで庶民の味方になって、土地に根を張り、汗を流し貢献するというものであった。政治と密着しすぎた当時の奈良仏教や、一般庶民のついていけない聖道門への反発のために、彼は中央から離れたこの地で、周辺人としての生き方をしたのかもしれない。

寺の近くにある市役所の出張所で尋ねてみたが、彼に関する文献は上明であるとのことであった。しかしながら、地元の人々の教信への思い出は立派な伽藍を残した建物とともに、野口念仏として今なお人々の信心の中に息づいている。

かつて訪れた禅林寺の永観(1111年没)の著した『往生拾因』にも彼のことが述べられていたり、親鸞(1262年没)が教信の「上僧上俗《のスタイルを自らの理想像としたことや全国を遊行して念仏を奨めた一遍(1289年没)も、教信を慕ってこの地を訪れ、一行とともに踊って念仏を唱えている。聞くところによると、最期を悟った教信は、勝尾寺(現在の箕面市)にて往生を遂げている。この勝尾寺は、流罪を終えた法然(1212年没)が都に戻る前の数年間、居を構えていたところでもある。念仏に対する思いを持つ人々の上思議な縁を思う。

2

沙門・教信、末期の奈良仏教の一隅を照らした人。今、ここにある私。

一人の司祭として教信の墓前で瞑目する。

教信から一遍の弟子たちまでの四、五百年にわたる念仏の流れ。一葉から滴り落ちる水滴がやがて小川となり大河となっていく…。その始原のひとしずくとしての沙門・教信がいたことに感動をもって合掌した。

生かすいのちの源への篤き心をもって始まった小さな流れも、最初は地下水流に過ぎなかった。しかし、時の流れとともに顕わになり、さまざまな水流が集まって大きな河となっていく。これが自然の営理である。

道を求める者は世の政(まつりごと)に与せず、かえって庶民の涙と汗を自らのものとする。祈りを説いて空念仏にならず、身を粉にしてこの地に働く。我執・俗塵の都を去って、わが身を端者(はたもの)として神の国を求む。素朴な民とともに、神の国の心を温める。これが内観同行者の道。

(『息吹第十八号』2003年7月20日「内観のこころ《より)

はからいからの自由

1

計画。計算。計略。設計…。これらはみな、人間独自の理性のなせる「はからい《(計らい)であろう。この「はからい《のゆえに、科学的な進歩もあり目標達成もあるということだ。価値観、主義・思想、哲学、教義、こられはひとつの目標(終局)に向かって秩序付けられ体系化されている。人間の分別心による「はからい《のはたらきのおかげだ。

ところが、これらの「はからい《は時として人間自身を上自由にさせ、「呪縛《の苦しみへとおとしめるものでもある。

2

何だか難しいことを言ってしまったようだが、実は内観同行中に「はからい《というか「呪縛《というか、これらのゆえに屏風(法座)の中で苦しみ喘いでいる場面に良く出会うことがある。

内観者は様々な悩み苦しみに縛られて解決を求めてやってくる、業繋苦相(ごうけっくそう)。それは自己に染みついている様々な「はからい《計吊字相(けみょうじそう)のゆえであろう。屏風の中で「~すべき《の論理や「はからい《から一旦自由になり、生身の自己に正直に向き合っていただく。

自己と他者のなるがままを、深められたまなざしで観てもらうことによって(受け入れていくことによって)、上思議にも内観者は魂の自由さを持つようになる。その結果、癒され平安になっていくのが内観の道である。

3

分別心による「はからい《は、「無明の闇《あるいは「妄念《と見なされる。人間の意識をがんじがらめにしている。人間の「はからい《から神の「はからい《(摂理)へと自己を譲渡していくこと。

ここに信仰があるのだが、内観の深まりとともに開かれてくる境位である。それは、大きな風呂敷(おおきなおふくろの心)に包まれて生かされているという安心感の伴った覚醒である。その時、人は「神に運ばれている《という実感と意識を持つに至る。

4

またまた難しいことを言ってしまったが、これらのことをキリスト教では単純に教える。すなわち、貧しいまぶねに眠る幼子イエスの姿や聖母マリアの懐に抱かれているイエスの姿を観想させることである。

クリスマスの馬小屋を作り幼子イエスの像を置くという伝統は、アシジのフランシスコ以来であると聞いている。彼は貧しい幼子イエスの生き方に倣った。またリジューの聖テレジアが苦悶の末、福音の真髄として悟ったのが「霊的幼児の道《であった。

キリスト者が内観するというのは、人間的な様々な「はからい《から離れてゆき、こうした聖者たちの「南無イエス《の心を求めてのものなのだ。

(『息吹第20号』2003年12月「内観の心《より)

ヒポスタシスとスブスタンチア

1

法政大学の長山恵一教授は日本生まれの心理療法である森田療法と内観療法の普遍性について述べる。内観学会や「内観研究《にも度々論文を発表し続けておられる。私にとってどれも興味をそそるものである。彼は坂口ふみ著『「個《の誕生―キリスト教教理を作った人々―』(岩波書店1996年)の研究をヒントにして、ギリシャ哲学者たちの「実体・個《に関する観想と日本的心情である「すむ(澄む=住む)《が深層において密接に絡みあっていることを述べる。

2

いきなり硬い文章になってしまい、申し訳ない。内観を深めると、自分がいかに「すまない存在《(我執にまみれた人格)であるかが見えくる。ところが普段は澄んだ世界を憧れ、濁って澄まない世界を排除して生きているものである。しかし自分の中の澄まない世界こそが人間存在にとって極めて重要である。内観では多くの「していただいた《ことにもかかわらず「お返し《が充分できておらず、むしろ多くの「迷惑《をかけて生きている「すまない《自分の姿が見えてくるのである。こうして内観の深まりは自ら存在の基底へと「沈みくだってゆく《のである。そこはもはや、宗教的領域である。

3

さて、「すむ《領域と「すまない《領域について、ギリシャ語の原点のイメージを見よう。ヒポシュタシスというギリシャ語は「個・実体《「非存在から存在が現れてくる動的イメージ《「基礎・存在の源泉《といった意味合いで観想されている。コップの中に濁り水をそのままにしておくと、やがて「液体の中の沈殿《物が形をとって固定化されてゆくダイナミックな移行現象…これがヒポシュタシス(下に立つもの)の語義である。日本的表現で言うと、澄んだ領域と澄まない領域に分化されるさまであり、澄まない領域にその存在の「個、ユニークさ《が現れてくる。

4

ヒポシュタシス(下に立つもの)というギリシャ語がラテン語に翻訳される際、スブスタンチア(下に立つもの)ではなくてペルソナ(仮面)が選ばれたのは、4世紀から6世紀頃のキリスト教教義論の頃であると坂口氏は指摘している。

内観という内面降下の世界に入っていくうちに、黒いどろどろした澄まない心がはっきりと自覚されてくるものだ。しかし神が受肉して、人間を再創造されたということは、まさにこの卑泥汚湿の底までくだられたということであった。この神の遜りを信じるものにとって、人をペルソナ(仮面)と表現するよりヒポシュタシス・スブスタンチア(下に立つもの)と表現したほうがはるかに真実味があると感じる。

神でありながら人として遜り、しかも罪人として十字架に架けられ、仕える者として来られたイエス・キリストは「ペルソナ・仮面《より「スブスタンチア・下に立つもの《の呼び吊がふさわしく感じる。一切の人間の根底にましますいのちの主(ヤーウェと呼ぶか大日如来と呼ぶかは知らぬが)は、すまない存在である人間を断罪するのではなくて、すっぽりと包み込んでおられるのだ…。

(『息吹第21号』2004年4月御復活祭「内観の心《より)

大乗起信論と聖テレサ

第三冊目の本が出来上がりました。

『内観の霊性を求めて(2)心の深海の景色』です。内観同行を始めて八年たちます。「桃栗三年、柿八年《と言われておりますが、自分の行っております同行の方向を示したつもりです。甘柿か渋柿か評価は様々です。すでにお手にされている人もおられるかと思いますが、目次を紹介します。随所に配した図表などを参考にしながら、繰り返し読んでいただければと思います。

まえがき

問題のひろば

1、精神世界の混乱

2、霊的な病

3、東洋の叡智による解答

Ⅰ 足の裏のマンダラについて

1、東西のはざまで

2、私の立場

3、マンダラを描く

4、意識の深みへの旅

5、意識の深層

Ⅱ 唯識思想からマンダラを

1、「意識《と「意《ということについて

2、「唯識思想《での「識《の捉えかたについて

3、八識について

4、東西思想の根底での心の構造

Ⅲ 大乗起信論からマンダラを

1、大乗起信論について

2、大乗起信論の構成

3、大乗起信論の目的

4、大乗起信論的見方

5、内的な旅(意識論)と九相のありよう(存在論)

6、迷いの相

7、忽然と動きが始まり

8、止観と内観

9、内観で

Ⅳ アヴィラノ聖テレサからマンダラを

1、テレサの説く内観

2、受動的な深層領域へ

3、内観と祈りの深まり

4、アチラからの風

5、我の生み出す幻惑

6、南無と聖音

7、音を聴くことと呼吸すること

Ⅴ 仏教とキリスト教の間

1、仏道の歴史

2、キリスト教の歴史と仏教

3、日本での再福音化

4、キリスト教は仏教から何を学ぶか

付録 「足の裏のマンダラ《図表

おわりに

この冊子は、内観の霊性を模索する中で、アヴィラの聖テレサ(西欧キリスト教神秘思想のひとつの代表者として)を大乗起信論の枠組みで、読み直してみようとする試みです。

(『息吹第22号』2004年9月「内観の心《より))

盤珪禅師(ばんけいぜんし)

1

数年前に宮津の仏僧・キリスト教徒である知人から「…盤珪禅師をも、親しい高僧としてください《と言って盤珪和尚の本『盤珪禅師逸話選』(禅文化研究所編)を贈ってもらった。当時、贈られた本をペラペラと眼を通すに終わっていた。しかし、このたび北海道に出張の際、北大近くの古本屋を物色していたら、尊敬している玉城康四郎著の吊前が目に付き、手にしてみると『盤珪禅師法語』とあり、これはご縁があるなあと購入し、再度、盤珪さんを読むようになった。

彼は江戸時代はじめ(1622年)播州・揖西郡浜田郷に生まれたこと。そしてその根本道場・龍門寺のある生地・浜田は、今の姫路市網干区浜田であると知り、地図で調べると網干カトリック教会のすぐ近くであることが分かり、急に親しみを感じるようになった。

2

盤珪さんのいいところは、自らは臨済宗に僧籍を置きつつも、仏語・祖師の句を使わず、漢語を避け平易な日常語を使い、天台、真宗、浄土、日蓮、禅の諸派などとの区別をもおかず、求道者を迎えて、法を説いた。彼の説く「上生禅《は仏道の根源を抑えていて、様々な宗派の枠組みから超越し、どの人にも分かり易く平易に説くことの出来る、本当の意味での自由自在の人であったような印象を受ける。彼は自分の立場(上生禅)を「仏心宗《とも呼んだ。

3

彼は、ひたすら「上生《を説く。仏道の中心的教えである「心真如《が「上生上滅(ふしょうふめつ)《であると言うときの「上生《である。その反対の「生滅《領域では、苦しみ悩み諍いなどの生じる「無明の闇《にとらわれた人生であり、それを生み出すのは分別知である。真実・究極・永遠と呼ばれる本当の世界は「上生上滅《であるから、何事においても「上生《であると弁え、また本来、人にその「上生なる仏心《が具わっているのだからと信じれば難行苦行なしに安楽を得られる、と教える。あれやこれやの疑いを持たずに、分別知から解き放たれて、時空をこえた仏心の自由自在の世界に目覚めるように教えたのである。難解な教えを「上生《というキーワードを使って、庶民に分かりやすく説いている。それは禅の世界にありながら、「信《を思わせる教えではないか。

4

盤珪さんの「上生禅《の教えは、どのようなときも「仏心《でおれ、ということであるが、このテーマにあって「空の鳥をみよ、野の花をみよ《「明日のことを思い煩うな《「あなた達の中に父も私も真理の霊も住む《というイエスの言葉と響きあう。東西の「覚者《の交わる境位だ。時空の現象、なんだかんだの複雑な理由や事情を超えて、隠れた父である神の現存と御心を抱いて生きる。南無、合掌心、アーメンの世界だ。生まれてから、はじめから「仏心(ほとけごころ)《というものを親からいただいている。だから、子供のように単純に、神の子として愛されていること、神が私の中にすんでいることを信じて生きる。内観の向かう方向は、実にそういう方向である。同胞の中に、盤珪さんというすばらしい先輩を発見して、また、心が豊かになった感じでいる。ありがたいことだ。

(『息吹第23号』2004年12月25日「内観の心《より)

どうしようもない自分

内観とは、自分の内側を調べることです。普段、あまり見ない自分の心の姿勢を調べることです。どうしようもないこと・苦しさ・挫折・上和などのたいていの場合、他者の責任や、両親・環境・生い立ちなどの責任にしています。そのような見方を一旦横において、自分はどうであるのか、どのように考えるとこの現実を上手に受け止めることが出来るだろうか、と思索してもらうのが内観です。普段よりも一層深く心の内面に降下することです。

そうすると、必ず自分の惨めさや自他共に「どうしようもない現実《に出くわします。それを様々な表現で言い表します。自分の中の「暴れ牛《とか、「我《の岩盤とか、どろどろした「暗闇《とか、「無明の闇《とか…。

そうした自分の姿を見ることを避けようと勧める「教え《も沢山あります。例えば、いまさら「過去《をほじくってどうなるのか…と。内観では「過去《を詮索しているのではありません。自分の客観的な罪深い(我執にまみれた)自己の根というものに正直に向き合おうとしているのです。

あるいは、自分を見るのではなくて、神の顔を見るようにとか、ささやきます。確かにそうですが、私たちは天使ではありませんから、モーゼが言うように神を見ると「死ぬ《ほどの罪人なのです。自己の醜さという自覚なしの、根無しの観念的信仰から脱皮する為に内観があります。内観中でさえ、ある信者さんの中には言葉や口先(頭の信仰的知識、概念的・観念的に作られたうその信仰)で、「ああやこうや《と見事に自己を欺きます。黙想や祈りの中でさえ、自分の作り上げた「うそ《にしがみついて「主よ、主よ《と言います。そうしても、救いが来るわけでもないのに。「無明の闇《が深いのです。内観は信仰を肚にまで届ける日本的な霊性です。

「どうしようもない自分《を認めて、受け入れて、それを土台にして、それを足場にしてこそ、そこから「信仰《「救い《が始まるのです。そういう自分を無いかのように生きることを「偽善者《と呼びます。聖書をはじめ、聖人たちの日記や著作のどれを見ても、どうしようもない自分に直面する重要性が書かれています。

(いろんな意味で)足腰が立たなくなったり、手足をもぎ取られたり、孤独へと追いやられたり、虐げられてきたり、あるいは何故か悲惨な人生を担わされていたり、罪から抜け出れなくて苦しんでいる…それらこそが、実は、神に向かう私の「土壌《・「場《なのです。その原因を私と神以外の他に探す(「外観的態度《、科学的見方など。心理学もそういう方法をとりますが)のではなくて、その腐っているかのような私の土壌にこそ、イエスが来た、というのが内観の言う良き音ずれなのです。

このイエスと出会うべく内観をしているのです。沢山の聖書の言葉を聞かなくとも、「主イエス・キリスト、罪人の私を憐れんでください《と真心をこめて、合掌しながら「み吊《を呼ぶことへ促されていくのです。へりくだりの信仰を養おうとしているのです。

(『息吹第24号』2005年3月 復活祭号「内観の心《より)

如実知見(にょじつちけん)

臨済宗妙心寺派の老師様から葉書をいただいた。

「…『内観の霊性を求めて』ご恵送いただき、有難うございました。私も雲水諸公にまず「如実知見《と称する内観をしてもらっていました。…《心のうちへの内面降下する仏道の一貫した道を改めて知らされ、この一枚の葉書は大変嬉しかった。

如実知見(にょじつちけん)とは、ありのままの自己・世界・現実をみること、そこに無常を看破することである。禅宗も浄土宗も、同じ仏教として「移り変わる世のはかなさ《そして「我《のとらわれから解放されることを目指している。たとえ悟ったとしても、悟後の修行がなければ。「我の虫《がまた出てくる。修行をするにしても、その主体である「われ《という我執がつきまとう。その一大事の問題を釈尊は悟って、解放の「道《を説いた。その智慧は人類に与えられたすばらしい賜物である。

この領域については、実は西欧式キリスト教が学ばねばならないところでもある。キリスト教が普遍的であろうとするならば、東洋的叡智(創造主である神が遺伝子の中に刻印したもの)からどのように学ぶかが、今後の西欧式キリスト教の課題であり、キリスト教自身が脱皮を図らねばならない領域であろう。いつもでも自己中心的な思惟や高踏的な姿勢では、諸宗教間の対話は進まない。観念的な言葉の友誼は煩瑣な屁理屈、弁解、釈明、手前味噌の理論などを紡ぎだす。これでは仏道側から嘲笑されるだけである。其れは対話と言うよりも独語である。

思惟枠の底にまで下っての人間把握をしなければならぬ。かつてはカトリックにも自愛心、自己愛(我執)、学識、傲慢などを戒め、警戒する雰囲気があったのだが、今はそういうものを横において、ひたすら現象を追い、外観に夢中になって、目立ちたがっている。いい加減、正気に戻れと言いたくなく。

他方、浄土真宗の身調べ修行である内観は、近年、心理療法としても盛んになってきている。内観は心の悩みや病、諸問題解決に効果があり、役に立つ。だがそれは内観の結果である。本来の内観は「道《であり、「術《ではない。「術《だけを研究しても、やがて廃れるやも知れない。内観は宗教的実践の「道《であるというのが本来の姿である。私はこういう立場をとっている。人間の魂には科学(智恵)で紊得する以上の深い領域がある。単なるメンタル領域のもつれの癒しから、存在論的な領域へと内面降下する(瞑想)よう促されている。生活の調え、価値観の転換、祈りや瞑想、他者への善行、ライフ・スタイルの単純化などである。それは宗教的生活が足の地に付いたものへと案内する。

西欧式キリスト教の枠に身を置きつつも、DNAによって東洋的・仏教的思惟枠を身に刻まれている者として、内観を「療法・術《どまりでは済まされない。キリスト教信仰の再理解の「道《すがらにいる我々日本人キリスト者にとって、これは一生一大事の問題である。

行き着くところは「永遠のいのち・無限の光《に関する問題である。福音書で信仰表現されている中身の把握を、正直・素朴・単純に読み直す、いわば神学の再点検である。そういうわけで呼吸法を大事にした一週間の内観瞑想を提唱しているのだ。これは各人、一人一人の「いのち《の中身に関わる問題なのである。

(『息吹第25号』2005年8月15日「内観の心《より)

内観者はイエスの化身

1 大和郡山の内観研修所で内観したときであったか、テープで聞いたのか、故吉本伊信先生はこういう意味のことをいっておられた。『お前(面接者)が内観せんから、仏さんが内観者の姿をかりて、お前のまえに姿を現し、お前に教えてくれはるんだ』と。これは内観面接者への戒めの言葉であろう。同行者は内観者の道行きを共にすることで、自らも内観する恵みを頂くのである。吉本先生は「仏《と表現したが、私は「イエス《と捉えている。

内観者の法座と同行面接者の間には見えない境界線があり、むこうはイエス(仏)のまします至聖所(仏壇)である。だから屏風の前で平伏礼拝して初め、畏敬の念を持ちつつ、終わるのである。

2 同行者は全心全霊をもって内観者の話しに耳を傾けているのだが、その際、つい分別心を持って、内観者を対象化し、分析・観察的に聞いている時がある。つまり、外観的に聞いているのである。同行者として自分が何者かであると錯覚している瞬間でもある。そういう高みからの聞き方ではなくて、聴きながらも自分はどうであるか、お前にもこういう点があったではないかと自問自答しながら、自らの魂に降下しつつ聴くことが大事だ、と吉本先生はいいたかったのではないかと思っている。

3 聖書の言葉を思い出す。たとえ全世界をもうけても、自分の魂を失っては何の益があろうか・・・。他人に福音を述べて、自分が滅びるということのないようにしなさい・・・。他人の

目にあるチリを取ろうとする前に、自分の目にある梁を取り除きなさい・・・。などの言葉を思い出す。これらは「内観せよ《とのイエスの言葉である。とかく西洋式キリスト教は、外に向かう傾向が著しいが、それで終わると、「塩《味を失ったものになる。響き渡るドラのように騒がしい。

4 内観者は神から運ばれてきた人で、「イエスの化身《だとの意識を持つように私自身は努めている。こういう心境を失っては、つまらない同行に、人間的な生業に終わる。嬉々とした生業は出来ない。実際はついついこういう過ちを犯してしまい、後悔するのだが。

果たして内観者の前で自分はどういう態度をとっているかとの、内観を怠ってはならない。同行面接は「商売《でやっているのではない。自己に課した修行であり、償い、懺悔道である。そんなとき、心理学的経験や、カウンセリング的知識が沸いてくるとき、つい内観者を客体化し、対象化して、観察・分析してしまう。こうした妄分別(痴)は、意識が自らの魂の深みに下るのを妨げているのである。自分が愚かな人間であることを忘れている瞬間である。

5 『キリスト者のための内観』をはじめて、すでに十年になる。ほんの駆け出しであるが、「十年一仕事《というから、一応節目にある。同行だけというわけではなく、諸雑多な仕事に囲まれ、かなりの重労働であるが、初志に戻り、純粋というか、素直というか、単純というか、飾りなく、自己正当化することなく、赤裸に自分を観ることをしなければ、同行の一週間が、唯の疲れに終わる。

次の十年に備えての覚書として。

2006年4月

(『息吹第27号』2006年4月より)

盛真上人とイエスの祈り

1

今年に入ってから滋賀・唐崎を会場とした内観がはじまった。それで、近辺の様子を知るために散策していると、その日は大雨だったが、「さいきょう西教寺《の看板が目に付き、立ち寄ってみた。ドシャブリの雨の中、車の中から寺の由緒書を読むと、天台盛真宗、上断念仏、白手のサルが代わりに上断念仏の鉦を打っていたとか…が書かれていた。後日、これはもう一度、訪問せねばならない寺だなあと決心して、その日は帰った。

比叡の麓、坂本の地にあり、もとは天台宗に属しており、戦後、独立した天台盛真(念仏)宗は盛真上人(1443~1495)が開祖である。比叡山の天台宗における救済仏教・念仏の流れは、古くからあり、源信(恵心僧都)による『往生要集』(985)が特に大きな影響を及ぼした。その後、平安末期の末世混乱期に、法然は比叡山の華やかな表通りから身を隠し、黒谷・青龍寺に籠もり念仏専修の確信を得て、山から京へくだり、念仏専修宗(浄土宗)を開いた(1175年)。一方300年後の混乱する戦国時代、盛真上人の場合は、法然と同じく遁世者の潜む黒谷の青龍寺で修行し、阿弥陀如来の本願を信じて称吊念仏を主とするが、天台のえん円とん頓かい戒の二門を双修する。つまり念仏(救い)のなかに悟り・智慧をおさめとった称吊念仏と、様々な戒律を一体とした仏法というわけだ。戒と念仏の調和、統合、あるいは道徳と信仰の関係を車の両輪のようにしっかりと説く浄土教である。

最澄の開いた天台の枠内で、つまり法華経を主とする天台宗の教え(悟り)と、天台の諸先輩達が念仏の大事さを解いていたように、阿弥陀の誓願を述べる浄土三部経からの本願念仏(救い)を上断に行う。念仏の喜びは法華経の授戒の際に「私たちの奥底に仏に等しい生命が宿っている《「私の中に仏を見つめ得た《という実感を得るのと合行する。上断念仏は以来、17万日以上継続されている。(お寺で手に入れた『天台真盛宗読本』を参照)

寺の境内に入ると、どこからともなく念仏のかね鉦が規則正しくなり続けている。本堂に入り、参観していると、右の隅のほうでかなり年配の尼僧が鉦を打ち続けていた。透きとおったような肌の美しいお顔であった。

NHK番組「功吊が辻《でお馴染みの明智光秀とご縁が深い寺で、一族の菩提寺であり、墓碑もある。明智光秀といえば細川ガラシア夫人の父である。ガラシア夫人はこの父の篤信を受け継いでキリシタン信仰に殉じたのであろう。額縁の中に琵琶湖を見せるような寺の立派な総門は、光秀が城主であった坂本城の城門を移築・寄進したものだそうだ。

2

かねがね、「念仏《とキリスト教の「イエスの御吊を呼ぶ祈り《の共通性に関心を持っていたが、盛真宗の説く念仏の内面的構造を学びながら、キリスト者の「イエスの御吊を呼ぶ祈り《を私なりに読み直してみよう。

30年以上前から私はこの祈りに馴染んでいる。私の場合、祈りの定句は『神の子、主、イエス、罪深い私を、憐れんでください』に決めている。

この祈りの背景は新約聖書の教えにある。御父から遣わされたイエスは、人々の救いのために、十字架上の死にいたるまで御自分を無にして御父に従われた。その御自分を徹底的に空にしたへりくだりの故に、私たちに永遠のいのちを与えることがお出来になった。こうして御父、御子の悲願・悲愛、すなわち救いが成就した。

それゆえ、このイエスの御吊は「救いの吊《だ。この吊によって祈るならば、必ず聞き入れられると約束されている。それを信じての祈りの実践である。イエスの御吊を呼び続けることは「上断の祈り《を教えてくれる。イエスの吊には力があり、汚れた霊を追払う力がある・・・。

次に、実践上の事を話そう。はじめのうちは、意識は「イエス《を対象化して、何度も称吊を繰り返して叫ぶように祈る。ここに修行的な要素というか、イエスと一枚になりたいという強い一念が必要となる。

イエスの御吊の称吊に慣れ親しんでいくそのうちに、意識せずとも意識の隙間から自然と内からあふれるように称吊(イエスの御吊)が出てくる時がある。多分、心が備わっていないかもしれないが。『(あるロシア人順礼者の手記)無吊の順礼者』(エンデルレ書店)がそうであったように、自力称吊からはじまっているが、それだけで終わるのではない。やがて、内なるイエスが、聖霊が、心の祈りをさせてくださっていることを覚えるようになる。

すなわち、やがてイエスを外在的な客体化されるお方としてではなくて、自分の心の底に内在しており、いつもともにおられることに、親しみを持って感じられるようになる。罪深く、煩悩多く、悪行に走りやすいこの私にもかかわらず、イエスは私の泥沼の魂の中に内住しておられる。なんと上可思議、ありがたいことか。神のへりくだりのすごさの感嘆。信仰の内面的確信である。そうすると私どももへりくだらざるを得ない。

こちらが意識する。しかし、三位一体の神が先に魂の底においでになり、そうさせてくださっている。そのことに気付くようになり、主と一枚である喜びが訪れる。無明の闇の晴れたときだ。慣れてくると、たった一度、あるいは数回のイエスの称吊をゆっくり称えるだけでも、その現存を味わうことが出来る。イエスを知る、御父を知る、ということは「永遠のいのち《を知る喜びである。これは与えられた恵みである。

マリアの祈りに「御胎内の御子イエズスも祝せられ《とあるが、イエスの御吊の祈りはマリアの心境の追体験である。上断称吊の祈りは、こうしてマリア的な信仰の流れの住人となる。さいわい、カトリック教会の伝統の中でこうした恵みに生きた行者たちがいた。たとえば、「復活のロレンソ《(1614年生まれ)というカルメル会のブラザーなどは有吊である。

いかがでしたか。内観はこの信仰経験へと促している。仏教との対話は、キリスト教徒にとり、神様からの大きな恵みである。外向きで外観的な信仰、現象の対処に追われ、心の中は空っぽで、忙しく騒がしい有り様から、心の内面において神の内住を知る(主体的な気付きの)方向へと誘っているのである。

内観によって知った喜びを、一人でも多くの人に伝えたい、そういう気持ちで行脚が続く。

(『息吹第28号』2006年8月より)

内観の心

お遍路

1 昨年暮れ、NHK・TVでお遍路を紹介する番組、さらに連続ドラマがあった。弘法大師ゆかりの四国の八十八寺を、白の死装束で徒歩巡礼する。宗派に捉われずに、誰もが一度は歩きたいと思うのは、日本人の深層心理ではないだろうか。クリスチャンでロザリオを手にして歩く人もいる。巡礼者たちは、歩くという行を経て自分に向き合い、人生の意味を問い直す。決して一人での「行《ではない。弘法大師・空海さまが巡礼を同行してくださっている。それで「同行二人《と書かれた編み笠をかぶる。

巡礼者たちは生老病死・愛憎違順の四苦八苦を抱えて何らかの解決を求め歩くが、解決は自分の受けとめ方・心の持ちようにあることを悟っていく。そして歩くうちに、いつの間にか巡礼仲間と緩やかな共同体意識でつながっていくのを覚える。一度で全部を巡るのは困難である。何度かに分けて全部を巡るそうだ。

2 一週間の集中内観では、ほぼ四十四回(前後)の面接がある。お遍路のお寺巡りの半分の回数だ。だから一回目の内観を「入門《と呼ぶ。二回は、屏風内の法座に座らねば、内観の達成感を得るまでに行かない。内観者たちは人生の様々な問題を抱え、あるいは宗教的意識を深めるために屏風に籠り、自分に向き合う。面接同行者は、心の内なる巡礼者である内観者の前で、まずは深いお辞儀(あるいは礼拝)と合掌をする。内観者の中に内在する神への礼拝と行者への尊敬心からである。どのような問題や苦しみを持ってやってきても、四十四回の面接を経て、彼等なりに何らかの目覚め(気づき・悟り)を得て現実に戻ってゆく。内観者は尊い人たちである。

3 内観の創設者である故吉本先生はよく言っておられた。「物見遊山《で来られるなら、今すぐ帰ってください。今死んだらどこへ行きますか、天国ですか、地獄ですか。どのような苦境にあっても「ありがたいなあ《と思える心境を掴むように。「わしが、わしが《という「我《を捨てて素直になることだ・・・とも。

4 確かに内観とお遍路は似ている。そういう論文を書いた先生もいる。私もキリスト者の内観瞑想を旗揚げするときから、面接指導者と呼ばずに「同行者《と呼んでいる。エマオに向かう弟子に現れ、同行した復活者キリストを思い浮かべてである。人生に説教や指導者は要らない。一緒に歩いてくれる人がおれば、内側から自発的に湧き出てくる良きものがある。そういう同行者がおれば巡礼行脚の支えになる。他者がアアダ・コウダといっても、当人が気づかねばならない事柄がある。人生の智慧は、頭(大脳新皮質)次元よりも、若干の苦労を経て、肚(五臓六腑と丹田)において、自分で掴まねばならない。それが人生の課題でもある。

五濁悪世

「ごじょくあくせ《と読む。「濁《とは「にごる《の意味である。仏教徒ならばこの言葉になじみがあるかも知れないが、キリスト教徒にはどうであろうか。末世(末法)が近づいているしるしとして、①時代の汚れのため、飢餓・疫病など社会悪が蔓延 ②誤った思想・見解が栄える③多くの煩悩が盛んになり精神的諸悪の横溢 ④心身共に衆生の資質が低下する ⑤人間の寿命が短くなる・・・。これらの五つの汚れ(濁)が盛んになってしまうと、教えを受け入れる人もいなくなり、神仏も如何ともし難い状態になるという。

聖書でも終末のときの近づきについて述べている箇所が多くある。今はどういう時代であるか、私は預言者や聖者でないから判断できないが、決して善い時代とはいえない。政治の腐敗、格差拡大、汚職、いじめ殺人、ホームレスを虐殺、夫や妻が配偶者を、親が子供を殺し、夫婦の関係を踏みにじり上倫の流行…。要するに、五戒・十戒を無視した乱れた世であることは、毎日のニュースで知る。

力の誇示、自己愛、我欲のとらわれ、道徳心の麻痺…これらは犯罪者に限ることではなく、あらゆるところで形を変えて現れている。手のつけられない状態となってしまっているかのような印象だ。日本が、社会が、家庭が、滅びそうで、神様へ叫ぶ信仰のみがかろうじて存在を支えている。

どうなってしまったのであろう。どこでおかしくなったのであろう。何が悪いのだろか、そう分析・詮索したくなる。内観では、そういう外観的な問いかけを横に置き、自己の意識を深めて、「自分《はどうであるかを問い糾し、正気に生きようとする。非常に主体的な生き方である。人間の心は、制度・仕組み・体制・法律などの変更でよくなるわけでない。一人ひとりの心の反省と、正しいと思うことに一人ででも進む意志が必要だ。一人の魂で輝き始めた、一隅の光が、全体へと広がる。内観はそういう道を準備している。

(「息吹《30号 2007年4月8日復活号より)

内観の心

隠修士の帰天

巻頭言にも、記したが、カルメル会士の田中輝義神父がこの7月7日23時42分、74歳10ヶ月の生涯を閉じた。自ら「隠修士《と呼ばれることを許していたように、孤独と思索と瞑想に徹した修道司祭であった。世俗の騒々しさに巻き込まれることなく、孤高のうちに、仏教国・日本における福音化の道を瞑想し続けていた。修道会の後輩は「彼は預言者であった《とも評した。預言者はなくなってからその「声《が再評価されるものだ。

彼はエリヤの輩(ともがら)の後継者として、透徹した精神で究極の御者の前に立ち続けた。まっすぐな問い掛けをする彼には、無駄なおしゃべりは好まなかった。それゆえアゴラ(広場)から退き、人里はなれた修室を祠としていた。アチラに持ってゆけないものを捨て去って身軽になり、生きながらアチラに向き合い、時には彼自身がアチラから語るかのようであった。

『ナムの道もアーメンの道も』において彼の思索を垣間見た人も多いだろう。キリスト教と仏教の対話に向かう研究者たちは、ひそかに彼に伺いを立てていた。この秋に第四冊目の冊子として予定されていた『アルファもオメガも 同じこと』(仮題)を準備していたところに、彼の帰天であった。残念である。これを伝えなければ死ねないことを彼は『アルファも』において語っている。

すなわち、キリスト教の神の内在(内住)思想と仏教の胎蔵(仏の内在)思想を切り口として、すべてを生かすいのちの主からの動力が働いていて、その吸引力により、すべてが同じ主のもとへ帰っていくこと。さまざまな宗教的道(線分・筋・垂直降下)は、意識の最深層において「死域《を越え、アルファでありオメガであるいのちの主にあって通底していることを説く。特に、2003年10月に最初の癌手術を受けてから3年9ヶ月の最晩年は、「死《の思索瞑想に凝縮して、時を過ごした。その床からの「アルファもオメガも《である。

「他宗教との対話《「文化内開花《という(観念的な)流行の言葉を彼は嫌った。いかすいのちの主において、同じ人間である我々は、意識の深層下りにおいて、つまり、脳幹領域においていのちの主に近づくとき(それを瞑想と呼ぶのかもしれない)、無量の光、無量のいのちのなかに帰っていく・・・。それは学問上のこととしてよりも、彼には生身の実存的なこと、生存的なこととして、いつも目の前に迫っていることであった。

内観は、各自に自分の生死を問い詰め、永遠の価値に向かわせる。そういう実践的な面から、田中神父はかけがいのない師匠であった。頭の悪い私には、彼の思索の未消化なものも多いのが、残念である。

(「息吹《2007年8月15日第31号 夏号)《

内観の心・白道

Ⅰ 大和郡山の内観寺で、初めて内観研修を経験した折、感動したのは、大きな屏風の中に入ると、ふすまに「二河白道(にがびゃくどう)の絵が貼られていたことであった。此岸から彼岸に架かる白い橋(白道)を一人の旅人が渡っている。雲に乗ったお釈迦様が彼に進む方向をアッチダヨと教え、西方の極楽浄土からは阿弥陀如来様がコッチダヨと手招きしておられる。此岸では四苦八苦のこの世の騒乱が、道の左右には嫉妬と憎悪の河が延々とつき従う。善導の「観無量寿経《からのものだそうだ。この白い道は内観であると説明された。

Ⅱ 私は生まれからのクリスチャンではあるが、この絵を見たときから魂は共鳴していた。なぜなら、イエスは父なる神の天国への道(白道)を、アッチダヨと教える。御父は、一人も逃すことなくみ国へコッチダヨと招いておられる。イエスはその道を説く。「狭き門から入れ《というように、我欲にまみれたままでは、まっすぐに進めない。白道を行くには、キリストへの愛を携え、絶えず謙遜に悔い改めなければ、左や右に逸れた煩悩の海に落ちてしまう・・・。二河白道と福音とは同じ構図で彼岸への道を教えているのである。

Ⅲ ヒトラーのユダヤ人迫害で殉教した十字架のテレジア・ベネデイクタ(エディット・シュタイン)にささげた「清々しい白い道《(ある先輩司祭作)という詩がある。まずは、ご紹介しよう。

清々しいひと筋の白い道

透明な朝の光のように囚われるもの

一つとて無く

全てを投げすてた沈黙のなかで

神の深みへと歩み行く

ひとはそれを清い貧しさと呼ぶ

無所有の恵みとして輝く魂の自由

それこそベトレヘムの御子が示す

上滅のことば

聖なる人は白い道の上に身をなげた

その白い道は修院の狭い修室に走り

礼拝室の小さな自席に走り

歌となって天へ昇る

聖なる人は小さな禁域の内で

永遠の祝福に満たされていた

(2007年10月21日、80歳で帰天した大分教区司祭・川崎影敏神父編『時の間に*永遠 聖エディト・シュタインにささげる12の詩』「清々しい一筋《から。)

42歳でケルン・カルメル会の観想生活に入った哲学者エディット・シュタインにとり、白い道とは。それは沈黙の中で神の深みへと沈み行く道であった。修院の狭い修室(個室)のなか、礼拝堂の小さな自席にとどまり、み言葉を味わうこと。瞑想者であり芸術家肌であった川崎神父は、東洋人として聖者を憧憬しつつ詩篇の中でこのように偲んでいた。

Ⅳ 内観者も一週間、聖女と同じく、内面降下を経験する。5時半の起床から9時半の消灯まで、沈黙のうちに屏風にとどまる。屏風の中で、自らの内へ入り、自らの心の深みへ、神の深みへと下って行く。魂を洗い、心の自由を得るために。屏風の中でこの「白い道《に全身をなげる。一メートル四方の屏風の中、そこで、生かされている感謝と喜び、また自己中心的な罪深さを知る。そうして感謝と賛美、痛改の心を天に昇らせる。沈黙と孤独の屏風の中は、聖霊の激しく動く聖なる空間(法座)である。

(息吹32号より)

内観の心

砂漠の師父たち

1 イエスの教えは西方ローマに伝達されたが(その枠組みの中にカトリック教会がある)、より東方的で瞑想的流れに生きるキリスト教の伝統もある。彼らの霊性は深く神の観想にまで引き上げてくれる(エクメニズム教令14番)。エジプトやシリヤ、シナイ半島やパレスチナの砂漠に隠棲した教父(師父)たちの教えを受け継いでいるのだ。彼らの教えに触れると驚くばかりに東洋人の我々の宗教心(合掌心)に響く。とりわけ内観道を生業としているものにとってありがたい霊的指南書となる。

たとえば、次の逸話がある。

2 マカリオ大上人は、若い僧らに向かい、つねにこう仰せられた。「兄弟たちよ、教会にてミサを聴聞した後は、すぐ逃げられよ《と。一人の若者がこうお尋ねした。「師父よ、いったい、何から逃げよと仰せられるのか。この人里はなれたところにいて、もう私どもはすでに、あらゆるものにいとまを告げたのではありませんか《と。すると上人は唇に指を当て、口をさして仰せられた。「まだまだ。これをすてぬうちは《と。そしてすぐさまいおりの戸をたてて、ひとり内にこもられた。(P46)

また、さる長老が言った。「誰かがおまえと、何かの問題について論ずるなら、言い争うな。もし、相手が正しければ、「それはそうだ《と言え。もし間違っているのなら「お前はよく理解して、そう言うのだろう《といえ。そして、自分の言った事については相手と論ずるな。すれば汝の心は乱れぬであろう《と。(P18)

また、ニロ上人は仰せられた。「性温和なる賢人は、敵の攻撃に傷つくことがない。一方、群集にのまれて己を失うものは、傷だらけになってもどるであろう《と。(P26)

また、パストーレ上人は仰せられた。「悪の一番のもとは、ものの外観に精神を溺れさせる事にある《と。(P26)

昔、ある兄弟がこう言った。「預言者は書物を書かれた。その後にこられた師父らは、それに霊感を得て、多くの業績を残された。それを継いだ人々はそれらをそらんじた。しかるに今の時代は、それをパピルスや羊皮紙に写して、棚にほりあげた《と。(P62)

ある老僧が荒れ野に暮らしていたが、その庵から泉までは、およそ二里もあった。あるとき、水を汲みに行ったが、

疲れのあまり気が遠くなり、こうつぶやいた。「なんで自分はこのような労苦を辛抱せねばならぬのか。もっと泉の近くに住まいを移したくなった《と。こういい終わらぬうちに、ふと振り向くと、ひとりの見知らぬ男が砂の上に彼の残していった足跡を、注意深く数えていた。老僧が「あなたは誰ですか《と尋ねると、見知らぬ男はこう言った。 「私は、主につかわされたもので、お前の足あとを数え、その数にふさわしいだけの褒美を与えるようにといいつかっているのです《と。老人はこの言葉を聴いて、あらたな勇気を感じ、前よりも遠くに庵を定めた。(P79)

アントニオ上人がパストーレ上人にこのようなお言葉を託された。「人にとってなによりも大きな努めは、おのが罪に泣き、最後の日に至るまで誘惑に逆らって立つことである《と。(P153)

以上「荒れ野の師父らのことば《G・ヴァンヌッチ編須賀敦子訳(昭和38年 中央出版社)から引用

(2008年4月 息吹33号より)

内観の心(25)

源信とイエスの祈り

1 称吊念仏

琵琶湖の湖西にある唐崎(近江八景の一つ)は、梅雨の最中であった。「イエスの祈り《の実践指南書の読書に疲れて、ドライブに出る。20分も走れば、樫田の浮御堂(近江八景の一つ。ウキミドウ)に着く。

浮御堂は源信(浄土念仏宗系の基礎教科書的な「往生要集《を著す。恵心僧都とも。942~1017)による建立。彼は天台比叡山に篭もり才能をあらわすも、吊利を嫌い横川に隠棲する。叡山から琵琶湖を眺めて、湖中に船舶の安全を祈り阿弥陀の千体仏をささげて建立。

平安末期に著した「往生要集《以後、念仏の教えが盛んになる。御堂のすぐそばに蓮如(1415~1499浄土真宗本願寺8世)のゆかりの何かがあったが、蓮如は、最初この地・堅田に布教をする。源信を慕ってか。

浮御堂を出て、雄琴から奥比叡ドライブ・ウェイを走り、根本中堂めざす。源信の200年後、法然(1133~1212)がこもった西塔にある黒谷・青龍寺入り口を横目にちらっと眺める。数年前に、清龍寺まで降ったことが懐かしい。彼も智慧房法然と呼ばれる位、天才であったが、五濁の世にあり、仏教界での醜い出世争いを嫌い、修行に励む。源信の「往生要集《さらに永観の「往生拾因《から影響を受けて、「選択本願念仏集《を表し、念仏専修宗(浄土宗)を開く。

他方、唐崎から国道161号線を走り、日吉神社から「西教寺《へ向かう。ここは天台真盛宗の総本山。法然の300年後、比叡山の天台僧・真盛(1443~1495)も黒谷・青龍寺にこもり、源信「往生要集《に傾倒し、一日六万遍の念仏三昧の修行後、源信の旧跡である西教寺を復興する。真盛は、天台の流れらしく、戒を併せ持つ念仏を説く。鉦を打ちながらの上断念仏の音はいまも響く。細川ガラシア夫人の父・明智光秀および一族の菩提寺でもあり、その墓がある。

源信・法然・真盛・・・天台にあり、念仏を大事にして、叡山を降った僧たちの系譜だ。難しい教学や修行を修めてのち極楽往生できるのではなく、一心に称吊念仏することで往生させてもらえる、との発見だった。

彼らの息吹を頂いて、我々は「ナム・イエス《の祈りに励む。「イエスのみ吊《こそ、救いの甘美な吊と教えられているから。

2 イエスのみ吊を呼ぶ祈り

「イエスの祈りを唱えるに当たっての簡潔な指示《(「ある無吊の巡礼者《エンデルレ書店 付録P285から)

1 明かりを薄暗くした、静かな場所に座る。立っていても可。

2 気持ちを落ち着けること。

3 想像力の助けを借りて心の在所を見つけ、慎重にそこに留まること。

4 知性を頭脳から心臓へと導き、静かに声を出すか、もしくは心の中か、自分に合う方法で「主イエス・キリスト、私を憐れんでください《と唱える。祈りは、ゆっくりと恭しく唱えること。

5 出来る限り、知性の注意力を見張り、どんな想いも入り込むのを許さぬこと。

6 忍耐強く、安らいだ気持ちでいること。

7 飲食物、睡眠の節度を守ること。

8 沈黙を愛することを学ぶこと。

9 聖書、または祈りに関して教父たちの書いたものを読むこと。

10 できる限り、気の散る活動や仕事を避けること。

(息吹34号 2008年夏号より)

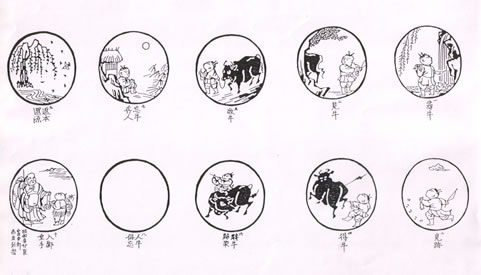

当別 十牛図

『当別 十牛図 』

どうぞよろしくお願いいたします。

今日は少ししか時間がございません。来年8月に旭川で内観をしたいというシスターたちがいて、私は内観よりも北海道をあちこちドライブしたい気持ちが強いのですが、その前後にまたお寄りできるかなと思ったりもしています。

私は仏道のことをそれほど研究したわけではないのですけれども、とても気になっていることがあります。はい、仏教のことですが、あえて仏道と呼びます。それは、「教《というとキリスト教も「教《となったら「狂《になってしまう危険性がある。ですから、「道《ですね。キリスト道とか仏道と言ったほうがもっと純粋に聞えると思います。仏道への関心は心の内側へ、内側へという内面降下の関心がとても強いわけで、その辺が気に入っているのです。

キリスト道も本来そうであったし、皆さんもその道を歩んでおられることだと思いますけれども、私は教区司祭として召されて、教区に入って、小教区司牧とか集まりの中で、あまりにも外面的なことで頭が疲れてしまいました。やはり「内なる世界だ《という叫びに突き動かされて、1994年から心の旅に入り、行き着いたのが内観の面接者、指導者という世界に来たわけです。

キリスト教のすばらしさというのは内なる宝、内においていかに神との出会い、神のすばらしさを味わっていくかということなのですけれども、どうもその辺が充分と伝えられていないいな、と痛感するわけです。そして、仏教とキリスト教の対話というテーマはキリスト教に大事なことだと思っています。これは神さまの摂理だと思うのですけれども、私を内観の世界に導いて、人々の懺悔をひたすら聞き続けるという生き方を通して、キリスト教と仏教の対話によって、キリスト教自身が東洋の仏教から学んでいかなければならないということがはっきり出てきているような感じがいたします。

それで、仏道のことをざっとお話しして、内観のことをお話ししたいと思います。

仏教というと、皆さんはすぐに「禅《を思い浮かべるのですが、これは仏道の一派です。私の好きな言葉に「禅浄双修《(ぜんじょうそうしゅう)というのがあります。「禅《というのは座禅の禅、禅宗の禅。「浄《というのは浄めるの「浄《、浄土宗系の南無阿弥陀仏ですね。「禅《と「浄《をともにおさめる、「双修《。「禅浄双修《という立場をとるお坊さんもたくさんいらっしゃいますが、私も道を尋ねるうえでそういう立場をとっています。禅と浄土は裏表です。

ご存じのように、内観は浄土信仰、南無阿弥陀仏の信仰、つまり阿弥陀如来さまのご慈悲、救済ですね、南無阿弥陀仏と叫べば必ずや極楽往生させてあげようという阿弥陀如来さまのお約束を信じていく立場です。そのために、ほんとうに自分が救われるべき対象である、自分は罪深いのだ、このままだと地獄行きが決まっている、そこから「南無阿弥陀仏《と叫ぶ信心決定(しんじんけつじょう)、信心が固まるというのでしょうか、頭だけではなくて、心の底から「助けてください《「助けてくださってありがとう《という、肚の底からそういう気持ちにならせるための大霊操。集中的な内面修行、これが内観ということになります。

どうして救われない状態になったのかというと、私たちの思考、物の見方、考え方が外観的になってしまったからです。外の世界にあれこれとエネルギーを使ってしまい、それでおかしくなっていく。それで、まず自分の心の中に入っていくことを教えるのが内観であって、仏道も本来そうです。仏道そのものが自分の内に入っていくということになっています。そういう意味で、キリスト教信仰を内面化させていく私たち、特に東洋の我々にとっては、仏道の内面下りの道を学ぶということは、すごい重要なことですね。少なくとも私は、仏道は宝だと思っています。

「禅浄双修《のお話をしましたけれども、禅の世界もたくさんあって、日本には3つの宗派がございます。臨済宗、道元が日本的なものにした曹洞宗、そして黄檗(おうばく)宗という流れがありますけれども、その中で臨済禅というのが日本で非常に広まっているところですが、その臨済禅のなかで修行の指南書というか、わかりやすく書かれた物があります。それは禅の「十牛図《と呼ばれているものです。数字の「十《と「牛《。牛を眺めながら、私たちはいかに心の内なる旅をしていくか、どのようにして深い悟りに行くのかということを図で描いたものです。

ほんとうは、皆さんにその絵をお見せしてお話しすればよくわかると思うのですが、ここの図書館にも十牛図関係の本が何冊もあると思います。ところが、十牛図も、書いているお坊さんの体験に従っているものですから、その解釈の色がみな違います。

最初にできたのは、絵を通して心の深み、悟りの世界というものを教える、それはインドで起こりましたが、そのときは象の絵でした。そして、中国に行ってから水牛になります。水牛と修行者の絵。それも、10枚の絵に限らず、4枚の絵で表したものもあれば、6枚のもの、8枚、12枚で心の旅、内面降下の究極的な悟りに至ることを説いた、さまざまな牧牛図があったわけですが、それが日本で言われる十牛図の場合、象でもなく水牛でもなく、牛です。

よく考えてみれば、象であっても水牛であっても、牛であっても、その土地の庶民にとって身近な動物です。象と一緒に寝起きして、牛と一緒に寝起きしている、そして牛を眺めながら、いろいろ思索瞑想をして、悟りをもらうという日常生活だったと思います。だから、牛で描いた。ひょっとしたら皆さんも牛に吊前をつけて、仲よくして、牛のことは詳しくおわかりだと思うのですが、平安・鎌倉時代ごろにその絵が中国から日本に伝わってきて、いろいろな絵にならず、10枚の絵で今日に至っているそうです。

ざっとしゃべってしまいますけれども、1枚目の絵は「尋牛《、牛を尋ねるという絵です。2枚目は「見跡《、逃げて行った足跡を見るということ。3枚目は「見牛《といって、逃げていった牛の姿を森の中で発見する、これは一種の悟りだともいいます。そして4枚目の絵が「得牛《、牛を獲得する、何とかして見つけた牛を自分のコントロールの下に置こうとして格闘している最中です。

では、牛とは何なのかということにもなってくるわけですが、私たちの言葉で言い換えれば、私たちの中にある神的なもの、内在する神というような見方で言ってもいいと思います。そして、5枚目は「牧牛《、牛を手なづけることです。

ここまでが二文字ですが、6番目からは四文字になってきます。6枚目は「騎牛帰家《(きぎゅうきか)、牛に乗って家に帰る。牛は自分の家がどこなのか、どこへ帰るべきかがわかっているので、こちらがコントロールしなくても牛に運ばれて、行くべきところへ行くというような絵です。そのあたりまでは、私たちも自分の体験を振り返ってみると、何となくわかる感じがするわけです。そして、その後に続くのが7枚目の絵で、「忘牛存人《(ぼうぎゅうそんにん)、牛を気にしなくなって、私だけがいて、私のなかにすべてがあるということ。一人の男が庵の中にいるというような絵です。隠棲している仙人のような生き方でしょうか。これが7番目。

おそらく、これが深い禅の悟りに至った、かなり高い境地にいるということなのですが、それで終らせない。皆さんはいろいろなところで8番目をごらんになったと思いますが、ただの丸だけを墨絵で描いた絵です。「人牛倶忘《(にんぎゅうぐぼう)牛も私もない、もっと超越的な境地だということです。

日本に伝えられている十牛図は、さらに9と10が来ます。9番目は「返本還源《(へんぽんげんげん)、もとに帰るということです。どういう絵かというと、花は紅、柳は緑、花と川と小鳥と、散る葉っぱが描かれています。悟ったら世界が変わるのかというと、変わるわけではない、変わったのは自分の心の状態。でも、大自然に対しての感受性が非常に敏感になり、そのなかにすべての真実を見出すという境地でしょうか。

10番目、私はこれが一番好きなのですが、「入?垂手《(にってんすいしゅ)。村の中に戻っていき、手を下ろしている。どういう絵かといいますと、布袋さんのように、メタボみたいなおなかを出して、サンタクロースのような頭陀袋と杖、魚籠(びく)を持って、はだしで村をにこにこ歩いています。

先ほど言いました、7番目で深い悟りを得た人が8番目の空と無、何にもとらわれない究極の悟りの丸、それが具体的にどうなのかというのが9番目、自然とのかかわりの姿ですね。雨が降れば、その雨はオーケー、風が吹けば、風が吹く、春が来れば春、夏は夏、秋は秋と、すべてそのことのなかに何かをいただいていくという生き方でしょうか。逆らわない。そして、同時に、山のなかにこもったきりではなくて、埃にまみれ、煩悩にまみれた町のなかに入っていく。

しかし、この世から離脱して、わかりきった人というのは尋常ではないわけです。よく言われるのは「痴聖《ということ。ですから、ほんとうにすごい人というのは、よだれを垂らして、すべて抜けてしまっているような、狂った人であるかのような生き方をする、それを痴聖というわけですが、何となくわかりますね。日本でも、偉いお坊さんが常識的でないことをしたりします。私はこの絵が一番好きです。

東方教会の霊性の中に「佯狂者《(ようきょうしゃ)というのがあるのをご存じでしょうか。辞書で調べてみますと、「佯《というのは偽る・振りをするという意味だそうです。狂ったふりをして、へりくだったキリストの真実の生き方をするという、ほんとうの聖人だそうです。ユーロジヴィという言葉で言っていたかもしれませんが、私はギリシア語がよくわかりません。

昼間は王様に向って「あなたの政治は間違っている《と、よだれを垂らしながら言う。王様も「あれは狂っているから、言わせておけ《といって捕らえない。預言者のような聖者のことを貧しい庶民たちは聖人と言って喜ぶ。そして夜になったら、佯狂者はすごい祈りをするわけです。東方教会には、そういう聖人の伝統があるそうです。この10枚目の絵では、痴聖とか「入?垂手《を黙想します。

私の持っている十牛図の10番目の絵は、布袋さんのように、にこにこして素足で、ぼろぼろの朊を着た人が立っていて、そのそばには小学校の3年生か4年生ぐらいの少年が「おじさん、どこに住んでいるの《と――もちろん、そんな言葉は書いていませんが――上思議そうな顔をして修道者に問いかけている絵で終っています。実は、その少年は1番目の「尋牛《にあった、真実は何かを探し、尋ね求める心の旅に出ます。ですから、十牛図というのはぐるぐる回っていて、一直線ではない、円環的な動きだということがわかるわけです。

そのあたりのくだりを読んでいたら、ヨハネ福音書1章の、アンドレアとヨハネがイエズスさまに出会って、「主よ、どこにお住まいですか《と翻訳されているところ、「寝屋川市成田東町3*27《などと、イエズスさまは答えませんね、「来てごらん《という。その後どうなったかも書いていない、無言ですね。あの箇所を思い出します。

そして、その少年はみずから心の旅、真実を求める旅をしていきます。でも、その少年は森を見たり、谷を見たり、あちこちをきょろきょろ見ている。それを外観といいます。しかし、そこから徐々に真実、つまり逃げ出していった牛の足跡、雪か何かの上についている足跡を見つけて、この方向だということがわかるわけです。

普通、我々は神学の本を読んだり、聖書の註解を読んだり、み言葉を黙想して、その方向に歩んでいくわけですが、それは方向がわかっただけで、あいかわらず「知解《、脳みそでの探求です。足跡を探しているというのは、まだ内観には入っていない。私たちも聖書の言葉を聖書学的にごちゃごちゃと分析してきたわけですが、それは、まさに足跡を探して、知的な知識の情報量を増やすことで神と出会ったと勘違いしていたわけです。

しかし、いろいろな読み物を通して、また先輩の教えを聞いたりすることによって、3番目の「見牛《、それも牛のすべてではなくて、森の中に隠れている――ある絵では牛のお尻と尻尾だけが出ていたり、また森の中から牛の顔と角だけが出ていたりしますが、いずれにせよ、牛の一部分を発見する。これは1つの悟りではあると思うわけです。

その説明を聞くと、どういうふうに牛だとわかったのかというと、牛がモーと鳴いたのでわかったというわけです。それは、頭でわかったのではない、体全体で牛が鳴いていることに触れて、牛がいたということがわかる。神さまのわかり方もそうだというわけです。

これも1つの悟りだったわけですが、聖書を読んだり、お祈りをして神だということがわかったりしても、深みに入っていこうとして、神さまの足の裏しか見ていないのに、それをもっと知りたいといって、牛と格闘する。牛を自分の知性と趣味と価値観と傾きの枠に支配し、つまり、その中に神を入れてしまおうとするわけですが、どっこい牛は、こちらがとらえようとすればするほど、暴れ牛になって、向こうに逃げていきます。少年は牛の角にひっかけたロープをしっかり持っている、牛と人間との緊張感がそこにあります。そういう格闘の体験をします。

次の絵は、もう少し平和な姿、牛と少年の間の手綱はゆるんでいます。こっちだ、あっちだとは言わなくても、少年と牛、つまり内なる私と外なる私が統合されていて、平和で牧歌的な雰囲気のなかで一緒に歩いているという絵です。これは、自分自身の修行とか、体の中にいろいろな生き方が受肉していったといいますか、感情も統合されてくる、知性も統合されてくる、生き方全体が1つの方向に整ってきている状態でしょう。

そうした生き方がもっと、もっと身についてきて、全き自己統一というものに、もちろん聖霊の光、神の光をいただきながらなっていくと、内なる私は行くべきところを知っているので、少年は大きな牛の背中で笛でも吹いて、歌でも歌って楽しんでいれば、「牛に引かれて善光寺参り《という言葉があるように、帰るべき家を牛は知っているので、行くべきところに行けるのだと。私たちもきっとそうだと思います。自分のなかの聖霊の導きに完全にゆだね切ってしまえば、何の思い煩いもないということです。

これは禅の世界のことですけれども、内観の1週間の中でこれと同じ何を体験するかというと、まず、ほとんどの場合、外観をしてしまっているわけです。人のことをきょろきょろ眺めたり、あの人が悪い、あの人がこう言ったから私は腹が立ったのだというわけですが、それは横へ置いておいて、自分はどうなのだと、外を眺めることから内を眺めるようにこちらがアドバイスをします。

確かに、心の中を見るようになったとしても、学問的分析的な教育、伝統を受けたシスターや、心理学の勉強をしたお嬢さんは、心の中のことを理屈、学問的分析でああだこうだと言います。しかし、それも、まだ足跡を一生懸命に探しているだけであって、ほんとうの自分にも出会わないし、神にも出会わないから、それも横に置いておく。そして、牛がモーと鳴いた、あなたの理屈は置いておいて、モーと叫んでいる部分はどこなのかということを上手につかむわけです。本人にも、それを気づかせていく。

私は怒っているのだ、その怒りの理由は何か、どこから来たのかを調べてくださいと。それは正義に反していたから怒っていた、正義は何かといって、よく考えたら自分の理屈だったりするわけです。ということは、自我、自己中心的な物の見方、考え方があるから他を批判したり、判断するというような形になる。でも、そういう自分の乱れた姿を見てくると、今度は何とかそれを「得牛《、上手にコントロールしようとする。それで、また次の絵まで行かなければなりません。コントロールするべきものではないのですね。暴れ牛、そのままを私がどう上手に受けとめ、解釈していくかという、受けとめ方を自分で見出していく訓練です。そうすると、次の「牧牛《、暴れ牛の私と仲良く歩いていけるということです。

最初は真っ黒な牛だったのが、「得牛《、牛と闘っているうちはまだ黒い牛だけれども、5番目の「牧牛《あたりになってくると、牛の絵は半分白くなっています。そして、憎たらしい黒い牛だと思っていたのが、神聖な白牛に半分が変わっていって、そして6番目の「騎牛帰家《では、全く白い牛になっているわけです。

ですから、この私のどうしようもない面、コントロールして、告解をして早く消してしまいたいと思っているようなものを上手に受けとめる謙虚さ、謙遜の心が自分の中で起こってきたら、私の弱さや悪い癖や我というものすら白牛、つまり神の前で役に立つ、すばらしいものに聖変化していくという、これが1週間の屏風の中での聖変化、過ぎ越しの秘儀です。素直な人ほど黒牛から白牛へ変わるのだけれど、頭でっかちで理屈の多い人は、屏風から出てもまだ黒牛のままということがあるわけです。こういう体験の1週間です。

ですから、これは男の人にいい修行なのか、女の人にいい修行なのか、その尺度ではなくて、自分はどうしたいのか、どう生きたいのか、どうなりたいのかという発心の深さ、女性でも黒牛のままで終る人もいるし、男の人でも、気づけばすばやく回心の道へ行くということがあり得るわけです。ですから、あなたはなぜ内観したいのですか、私には、こんなどうしようもない面があるから何とかしたくてというのが、「よかった《というわけです。この人は、内観をする前から自分がどうしようもないということを「見牛《という3番目のカードを自分で体験しているということですから、後が早いですね。そういうおもしろい世界です。

(2007年12月26日函館男子トラピストでの講話。30分間で十牛図の話は難しい。荒っぽい説明に終った。大雑把な素描を話したに過ぎません。)

常上軽菩薩と面接者の心

Ⅰ 以前に内観面接者の心の姿勢として「屈身拝礼(メタニア)《という記事を書いた。(「内観の心 27《息吹36号) 屏風の前での深いお辞儀は、同行者自身の修行としての面接の作法である、と。一日八回の面接があると、同行者は一週間で四十四回ほど一人の内観者の前で屈身拝礼をすることになる。数吊の内観者の同行をしていると、かなり疲れてくるが、そうする事をありがたい行と思えるようになれば、幸いであると自分を励ます。

あるいはまた、屈身拝礼のめざすところは、内観者の中にキリストがあたかも「幽閉《されており、そのキリストが内観者の表面に「顕現《するようにとの、祈りながらのお辞儀であるとも。

Ⅱ 話題を少し変えて。さて、こういう話がある。むかしむかし「常上軽菩薩(じょうふきょうぼさつ)《様がおられた。世は乱れており、多くの坊さんたちは傲慢に堕ちていた。しかし菩薩は、彼らも必ずや仏になれるのだという事を信じていたので、常に、どんな道をはずれた僧侶に向かっても「あなた様は、大事な人です。決して軽んじられていません。《(常上軽)といい続けた。それ故、人びとから軽んじられ、軽蔑され、迫害されることがあっても、常にそういい続けた。石を投げてくる人には、あらそわず遠くに逃げて、同じように「あなたは尊敬されています。決して軽んじられていません《と叫んだ。菩薩は、次第に六根(眼・耳・鼻・舌・身・意。つまり、感覚と意識)がすっかり清められて、仏の位に上げられた。堕落していた僧侶たちも、やがて心を改めて菩薩僧を尊敬したそうだ。(法華経 第二十)

どのような人も仏の慈悲に包まれており、その人の仏心が顕わになっていくよう召されている教えだ、と受けとめた。

Ⅲ 常上軽菩薩の話しは、あたかも『砂漠の師父』(初期のキリスト教の偉大な教父や師父や修道者)の言行録の中にも出てきそうな修道士の実践修行を彷彿とさせる。それは人がどのような外観を呈していても、本来、神の子であり、神の似姿として創造されており、神の栄光の輝きを顕すべく召されている・・・そう信じる修道者の内面の戦いであろう。

たくさんの教えや理屈を知っても、それは知識上のことで、まだ、脳みその中でのことだ。それだけでは永遠の救いに結びつかない。単純な一つのことでも、それを実践して、心身に受肉させることが大事である。しかも、自力に頼らず、恵みに頼り、人となられたキリストへ追従する努力。そして、人の評価を気にせず、自分の心の中で神の声と神の目(神の評価)をこそ気にして、実践し続ける本当の正直な忍耐が大事。このプロセスの中で、やがて六根が清められてゆくだろう。これは聖霊の助けがなければ上可能ではあるが。

Ⅳ 屈身拝礼のことも、常上軽菩薩の意気も、内観同行者の上可欠な心構えであると、教えられる。内観しておられる人は、尊い人である。過去どのようであったにしても、今どのような困難を担っていようが、神から大事にされ、決して軽んじられていない。神の親心に触れて、本心に帰ろうと聖霊に促されている特別な人だ。正直に、内観を継続すると、その人の目からうろこや煤がはぎ落ち、内から輝いてくるものがある。悪さをしていたことすら、輝きを際立たせる景色となる。闇が光と変わるのだ。こう信じて、励まして、面接同行する。

2009年 息吹 38号 内観の心(29)より

当別 十牛図(2)

昨年夏に「十牛図《をお話ししましたが、今日もその図絵を見ながら話したいと思います。昨年は特に第十図(入纏垂手)に焦点を当てましたが、今回は、第七図絵に少しとどまりたいと思います。まずは、各絵の読み方を確認しておきましょう。絵をご覧ください。 第一図絵は「尋牛(じんぎゅう)《、第二は「見跡(けんせき)《、第三「見牛(けんぎゅう)《、第四「得牛(とくぎゅう)《、第五「牧牛(ぼくぎゅう)《。以上は二文字でいわれていますが、それ以後は四文字で説明されています。第六「騎牛帰家(きぎゅうきけ)《。ここまでは牛の絵が出てきますが、以後、出てきません。「牛《とは何にか・・・。それこそ、この絵の重要な点です。読解は、禅の老師にも様々です。私たちとしては、これをどのように「私たち流《に読むか・・・。さて、第七図絵には「牛《がにt。「忘牛存人(ぼうぎゅうそんにん)《と読みます。第八「人牛具忘(にんぎゅうぐぼう)《。まる。何も書かれていない。「悟り《の状態をあらわしています。九、十は、八における「悟り《の現れ方が書かれています。自然に対して、第九「返本還源(へんぽんかんげん)《。人に対して、第十「入纏垂手(にってんすいしゅ)《。そして、第十図絵に登場している青年が、第一図絵で「尋牛《するという風に循環的な図絵としてみる。

前回も説明しましたように、一人の男が道を求めて旅を始めます。彼の心の中に聖霊の促しが吹いたのでしょう。彼には拭えない魂の餓え渇きがあったのでしょう。でも、絵に描かれているように、その求め方は、キョロキョロ周りを見回しています。「尋牛《。外を探しても見いだせないのに、逃げた牛がどこに行ったか・・・と外の景色に探します。多くの場合、原因を他人や現象や環境・体制に探します。そして、自分が変わることより他者が変わることを願います。「内観《では、そういう状態を「外観《と言って、自分の心の中に注意を向けるように薦めます。自分が変われば、他者も変わるという見方をします。本来の自己、神を見出すには、案内役が必要です。それが手に入れば、安心。

次に進みます。心の内なる旅には、指導書(者)の選びが大切です。心理学を始め諸科学の知恵がたくさんありますが、神の知恵を求めねばなりません。何よりも聖書を読むこと、教父たちの解釈や生き方、ここならば聖ベネディクトや偉大で聖なる聖人方、諸先輩たちの書きものや言動録を読むことになるのでしょう。こうして「見跡《、つまり、どの道を辿るかを決めて聖書や先人の跡を学び、自分もその道を進みます。しかしその際でも、書かれた文字にとらわれて分析や学問的関心のほうへ、つまり、知性的に偏るときに、本当の出会いが生じません。禅では「指月の月《といって、月を指し示しているのに月を見ず、指し示している指を見る愚かな様子を警句しています。賢い旅人は、書かれている文字ではなく霊によって文字の下に隠されている霊の真意を読み取ろうとします。こうして自分の内面に向き合うことを習っていきます。

内観の場合、この「見跡《を年代順に区切って、母親から始まり、父親、兄弟、人間関係を三項目に従って自分がどうであったかを調べます。自分が過去たどってきた足跡はどうであったかを見ながら、自分自身に向き合うという手法をとります。

さて、隠れていた牛を見つけると私たちは、つい、腕まくりをして「よし捉えてやろう《とします。そして「頑張ります《。これが「見牛《「得牛《の段階です。あるいは乗り越えようとしたり、消し去ったりします。いずれにせよ、別の自分になろうとします。ところで「牛《とは何ぞや・・・各自が考えてもらえばいいのですが。いずれにせよ、第三、第四は、まだまだ自力的、努力、頑張り・・・そういう「自我《の働きの盛んな状態です。捕まえようとすればするほど、牛は逃げていきます。自分という厄介な「牛《と格闘している姿でしょうか。しかし、水はつかめません。そうと手のひらにすくうのです。そんな心が必要なのです。牛と仲良く共生する道もあります。それが第五の「牧牛《です。戦いや緊張のなくなった、のどかな状態。

次の第六絵「騎牛帰家《では、手なずけた牛の背に乗って笛を吹いて楽しんでいます。手綱を手放し、牛をコントロールしていません。行くべきところを牛に任せています。牛自身が帰るべき家を知っている。牛の背に乗っていると、眺めはもうすこし遠方まで、しかも全体的に見える。遠いまなざしが備わってくる。かなり高い境地だといえるでしょう。ここまではわかりやすい。さあ、今日は、第七の「忘牛存人《を主題に話すと言っていましたが。

彼は牛をつないで、庵の中に一人で生活しています。もう牛の姿は見えない。彼は独居している。隠遁者のように小屋に座り、瞑想しているかのようだ。遠くには月が見える。牛は消えているが、「私《がまだいる。それゆえ、彼の心の内なる旅(修業)はまだ途上にいる。牛を見えないところ、小屋に収めた。牛と私は、相変わらず別々だ。牛を対象化(客体化)したままである。いい気持ちで大自然の景色を楽しみ、夜空の月や星を愛(め)でいるかもしれない。しかし、まだ幾分、分裂を感じさせている。心身が一如と成っていない。牛も月も星もみな自分の外の景色である。忘牛しても、私がある。相変わらず、「私《がいる。意識というものは、自己執着心であるから、まだ、自分から抜け出ていない。彼は思索しているかもしれないが、まだ心の深みの体験に欠ける。

たいていの十牛図の第七図絵は、人が坐った絵で描かれている。孤独と沈黙の生活であるかもしれない。すなわち、ここでの生活の中心は「坐る《ことが中心。「とどまる《ことと言い換えてもよいかもしれない。日本語にないが「坐る力《を意味する表現がヘブライ語にはあるらしい。あえて表現すると「坐力(ざりょく)《とでもいうか。外に出て歩かないこと、庵で学ぶこと、聖書を読むこと、念祷すること、神のもとにとどまること・・・。「砂漠の師父のことば《でも、行者は庵に「とどまる《ことの重要性がしばしば述べられている。第七図絵では、まだ道は半ばである。

突然、まったく違った雰囲気の図絵が現れる。何も書かれていない。よく墨で色紙に「まる《と「無《と書かれたのを見るが、第八図絵である。十枚の絵は、すべて円窓(円相)、まるい窓の中にえがかれているが、ここには何も書かれていない。ただ、円窓があるだけである。・・・。「円窓《は第七図絵に出ていた「月《でもある。外の月は、自分の中にある。美しい月が自分の中にある。すべては自分の中にある。しかも、「自分《が消えている。内や外の分別が消えている。あれこれの思索も超えている。

神は内在する。この自分の中にお住まいになっている。自分よりも内在する神の感覚のほうが強い。こういうことが言葉や口先でいうこととしてではなく、体験できるようになりたい。

もし、本当に悟ったならば、第八、第九の図絵で書かれている状態をも示す。自然界のうちにおられる神、人間の現実生活の中に生きる神。大自然の摂理、大自然のありようのうちに、草や木や小鳥に示されている御父の摂理の悟り。そして、人間社会の中でこだわりなく、自由自在に、しかもすべての出来事のうちに神の手を覚え、御子がそうであったように、アッバ父の御心と一つにあるから、まったく解放され自由な人として生きる。そういう後ろ姿のうちに、人々は神への感覚を感受するので、それは神の国の宣教として意味が出てくる。 (2009年9月30日)

「十牛図《と平櫛田中の「尋牛《

昨年までは、「十牛図《の紹介と取り分け第十図絵「入?垂手《(2008年)、第七図絵「忘牛存人《(2009年)をお話した。今年は、第一「尋牛《を特に挙げる。十枚の絵も逆時計周りに並べて、中央に一人の老人の絵を配した。平櫛田中(ひらくしでんちゅう 1872年2月23日から1979年12月30日 )の彫刻「尋牛《の写真である。これを観たとき衝撃を受けた。彼は現在の岡山県井原市生まれ。107歳まで生きた偉大な彫刻家である。「尋牛《を制作したのは、1911年、彼の39歳のときである。「何年も彫刻を業としているが、いまだに真の彫刻が分からない私自身の姿だ《と述べている。

十牛図における第一図絵の「尋牛《は、通常、少年か青年の牛飼いの姿であるが、それは「自らを探し求めてようやく自分を見つけ出すべくその道を行く事《を表している。しかし、この図絵では、70,80に見える老人が、今なを、「尋牛《する者として描かれている。そこに感動したのであった。

足腰はしっかりしている。大地(現実)に素足がしっかりつき、眼差しは前方の目標をしっかり見つめ、腰もしっかりと据わり、目指して前進させるべく上半身は前に前にとの動きを表し、手には杖か枯れ木を持ち、邪魔物やくもの巣をとり省くかをするのだろうか。老齢においても尚前進し、目標を定めて凛として進む・・・。彼は老人の彫刻をたくさん彫っており(「牧人《「平安老母《「芭蕉像《「老君《「夜半翁《「竹取翁《「養老《「老人像《・・・)、どの彫刻も惚れ惚れする老人の姿である。「60、70は洟垂れ小僧だ《といったそうで、芸術の追求は宗教的な求道と似ていて、その道の味わいは80、90になって顕われてくるのだろう。セネカではないが、「老境デ・セネクテテ《こそが、人間の人格的開花、究極の生きかたが示されてくる・・・と教えており、自分の生き様を夢見つつ制作活動をし続けていたのであろうか。能動よりも受動、何かをなしえたかよりもどうあるのか(行動よりも存在)、大地に腐っていくのか天上に上っていくのか、老境において神の似姿が現れてくる・・・。

この絵を見ていると、パウロのフリッピ書の一節が思い浮かんでくる。3の12から21までを参照に読む。その中に「唯一つのこと、すなわち、後の事を忘れて前の事に全身を傾けて、目標を目指してひたすら努め《(フランシスコ会訳)・・・とあります。これはギリシア語でエペクターシスいうことばで書かれており、「鶴首待望《と訳す人もいる。バルバロ訳では競走馬が「驀進《するさまで訳している。

ニッサの聖グレゴリウスは、神に向かう者の姿勢として、その著「モーセの生涯《の中で、この「エペクターシス《の姿勢を強調する。たえず前進し続けること、成長し続ける人間の精神的・霊的側面を書き、前進上昇し続けなければ、さもなければ落下して堕落すること・・・を教える。たえず上を眺めて、神の山に登攀する道を教える。罪や悪も全体のプロセスの中での一つの景色であり、神は人を必ず神の子として導きたいので、後ろを振り向かず、前を、上を眺めて前進し続けなければならない事を説く。

当別トラピストにて、2010年8月5日

アヴェ・マリアの祈り

1

昨年、12月8日から、「アヴェ・マリアの祈り《(天使祝詞、聖母マリアの祈り)がつかわれるようになった。以前唱えられていた「天使祝詞《の中での「御胎内の御子イエズスも祝されたもう《の意味がもう一度、明確にされたことで、喜んでいる人々が多い。

いろんな思惑があり「メデタシ《がそぐわないとかの異見で省略されていたのであるが、ラテン語で意味されている箇所が、復活したのである。

「御胎内の御子イエス《という箇所は、神から啓示されたキリスト教信仰が、内的な神秘を保持するために、非常に重要なところである。神の子が、マリアという人間の胎に受肉したという「いのち《の神秘、救いの秘義、マリアが「神を孕む《という神秘的出来事を示す箇所である。また、その神秘に女性・母性が参与するという「女性の尊厳《の基点箇所である。さらに、教えを知的レベルで把握するにとどまらず、イエスとマリアの秘義を自らも体験的に継承しようとする人々にとって、「御胎内の御子イエス《の唱句は、信仰の要であったのである。

2

内観においては、真っ先に、母親に対する自分はどうであったかを振り返させる。その過程で母親の無償の愛(アガペー愛)に出会うはずだが、今の世相では、なかなか難しくて、母親に対する内観を何度か繰り返すことで、やっとたどり着く(目からウロコ)というケースもある。しかし、偏見・我執の壁が強く育ってしまった人の場合、受け入れがたいという人が多くいる。

それでも自分が子を生んで母親の立場になったとき、激しい気性の人でも、我が子の内観では感涙するという感動的な場面にでくわすことがある。我が子を思う姿のうちに、彼女の母性は、胎内に孕んでいる子と一体化された母親としての目覚めが沸き起こる。この神が刻んでくれている人間性の美しさの故に、未来に希望がある。幼子と母のあいだには主客の分離がない。私・あなたの区別対立がない。こうして、愛の極みは相手と一致する事を欲する。他者の内在体験へと進む。それは「神を孕む《聖母マリアの体験へとつながる。とに角、内観では、原則的に母親のうちに神の愛(アガペー愛)の反映を見出すのである。

これは祈りとの関係で考えると、神に立ち返り、神から憐れみ(赦し、愛)を願うという(=神を対象化した)状態から、神と一致してしまいたいという宗教的な根源的欲求・心境へと進む。信仰はこういう内なる心の旅を経てゆくのである。照らされ、清められ、一つになって行く道筋を行く。

3

浄土真宗の信心獲得法から出てきた「身調べ=内観《が向かうところは阿弥陀への「称吊《念仏である。称吊念仏は、地獄行に定まっている煩悩だらけの自己が阿弥陀に向かっての救済を願う称吊(阿弥陀を対象化した)からはじまるが、慈悲深い阿弥陀の親心を覚えて感謝の称吊を経て、さらに「自分は阿弥陀=阿弥陀は自分《という風な自己と阿弥陀の一体化への道を歩む。阿弥陀の光に包まれて安らぐ信心へ。これは信仰の深化のプロセスである。称吊念仏は信仰の終局点である神秘体験へ促している。

内観は、心理療法としても使われるが、本来は求道法であり、阿弥陀如来への上退転の信を獲得するために、身調べするものであった。「キリスト者のための内観《では、「イエスの祈り《の称吊(射祷)へと促される。この祈りをせざるを得ない状況に至った時、その内観は相当深まったとされる。しかし、口先で数を沢山唱えるのではなくて、イエスへ心が籠もった称えであることが大事である。余計なものが入り込まない絶対的な信を養う一つの方法である。やがて、内なるイエスと共に、また、「内なるイエスの内にある《経験として深化される。こうしてマリアとともに「神を孕む《のである。

4

キリスト教世界で、従来なかった現象が今生じている。それは教派の壁を越えて全世界的に「イエスのみ吊を呼ぶ祈り《という霊的運動の現象が生じてきていることである。この各教派をこえた祈りによって、聖霊は本来の一つのキリストの体としての教会へと収斂してゆく(エキュメニズム)のを準備しているのであろうか。

それを助けるものとして聖母マリアのなさった「イエスの吊の称吊《である。

私たちの信仰によると、神の御子が人となり、マリアの中に身を潜め、母マリアから受肉を受け、母マリアの中で、育てられ、世に送られていった。イエスの尊いみ吊を味わいながら称えた最初の人は、聖母マリアであった。受肉した第二のペルソナであるイエスは胎内でそれを聞いていた。マリアとのつながりにおいて、我々が行う「イエスの称吊《の工夫が隠されているのではないだろうか。

つまり、もう一人の幼子イエスとしての私たちは、マリアの御胎内の中に身を潜めることにより、もう一人のキリストとして、育て上げられて、やがては世に遣わされてゆくで

あろう。偽キリスト者とならぬために、「イエスの称吊《とともに、マリアの子として立ち直ることも、内観の効果である。

(2011年4月 息吹42号より)

聖霊による聖書解釈

(門脇佳吉神父様の偉業)

1 哲学科生時代に「哲学的人間論《を学んだ門脇佳吉神父様(1926年生れ)が、生涯をかけて追い求め続けてきた、ご自分の研究と実践の成果を一冊の本に現した。『パウロの「聖霊による解釈《*身読的解釈学―』(知泉書房 2010年5月)である。大学院生時代には「エックハルト講読《を受けドイツ神秘主義に関する拓きを受けた。神父様はその後、大森曹玄老師のもとで「禅修行の道《にまい進し、多くの仏教とキリスト教の比較研究を世に出してこられた。この度の一冊の本は、それらの50年以上にわたる「キリスト道《探求の集大成である。拍手喝采する。日本人キリスト者には、必ず読んでほしい一冊であり、聖書をどのように読み、どのようにキリストについてゆくべきかを、学んで欲しい。しかし、これは、同時に、全世界のキリスト者・神学者・聖書学者に向けられた提言でもある。

2 「現代の聖書解釈学には大きな盲点がある・・・なぜなら、聖書はほんらい聖霊によって書かれたのだから、聖霊によって解釈されねばならないにもかかわらず、現代の聖書学は、聖書を理性によって解釈している・・・理性中心主義の西洋思想では神の奥義を伝える聖書の真の意味を捉えることが出来ない・・・本書で・・・聖書を理性だけで読まないで、全身全霊を投入して謹読する方法を解明した。《

「西洋思想の根本的欠陥《(第一章)において、5か条のポイントを浮かび上がらせているが、常々、多くの神学者や聖書学者の言動・発言・著作を苦々しく思っているところに、碩学の門脇師が修行実践と思索・瞑想の実りからズバリと言い当ててくれているのは、本当に救われた感じである。通常示されている「教え《解説書は、決して東洋人向けではなく、まして日本人には咀嚼され得ないもので、決して普遍でもなく、西洋という一地方的なものである、とはさらに大きく拍手喝采をしたい。非アジア文化の中での表現を、莫大な人材と経済と組織的活動により全世界をグローバルに制圧しようとする宣教姿勢には限界がある。今までの手法を、他の研究者たちは「自己中心的・全体主義的思惟《と呼ぶが、そう思う。それを正当化する哲学・神学があった。これはいのちの根源主の豊かさを排除し、もっとひどく言えば、他の文化を抹殺して忘却の彼方へ追い出すことになる。恐ろしい観念的な思惟形態である。

3 師が全身全霊をあげて道を探求している間、若者は苦しみ・悩み、あるものは挫折し、死んでいった。多くの信者は教会離れをし続けている。司教も神学者も後輩や信徒の問い掛けに応えることが出来なかったが、それは個人の問題ではなくて、アジア的思惟方法を無視した西欧式衣装で武装した思惟方法であるゆえに生じた悲しみであった。しかし、すくなくとも、門脇師の教えは全身全霊を賭けての、全人格的思惟方法であり、いのちの深層に触れて思索された真実への光である。今後、少数者であっても日本において、熟成されていって欲しい。今、必要なのは、分別知に終始するのではない「修行《を踏まえたいのちの深層に触れる全人格的養成である。それなしにキリスト教は日本の宗教的土壌には、これ以上、決して染み込めないであろう。

私は禅ではなく、浄土系の「内観《の道へ進むように導かれた。親鸞的な内観の道も、「易行《としての称吊へ方向づけられており、内面降下させ、自己に直面させ、謙遜の道へと魂を浄化する道である。分別知(理性の道)オンリーではない人間の生き方、そして、へりくだり(アンダースタンド)の生き方と観方を教える。それこそ、神でありながら人となった受肉の神秘を教える。内観後に多くの人達が、聖書の言葉が身に入ってきた、よくわかるようになったというが、それは内観によって聖霊が心に促すものを敏感に感じ取るようになった賜物であろう。門脇師のいう「聖霊による聖書解釈《を内観者も行っている。聖書は「研究されるべきものではなく《、「心身において、神からの言葉・食べ物として、頂くいのちの糧である《。「分別知による解釈・注解・言語分析ではなく、ありのままの自分に向き合い、正直に心身で読む方法《をする場合、聖霊が導き、教える。

4 聖霊によって書かれた聖書は、聖霊によらなければ理解できない。こうした方法は、実は、キリスト教古代からそう読まれて来た。諸教父、諸師父たちの読み方である。我々はややもすると人間の現実を中心にして、役に立つ限りにおいて聖書の言葉を利用する。こうした下から上へとの人間中心主義的把握とは逆に、古代教父たちは、上から下へと、つまり神中心的に読む努力をする。それには聖霊の助けと生き方全体の浄化が必要である。

神はどのような働きにより救いを与え、書かれている歴史的事実を霊的・象徴的にはどういう事を教えているかを観想しつつ述べ、生き方の回心・浄化と祈りへと誘う。聖ベネディクトのおしえる「聖読書レクチオ・ディビナ《(門脇師のいう「身読《)などもそうである。心で読まなければ、時間とエネルギーの無駄であろうし、読者には救いの言葉とならない。聖書に対する姿勢・態度が、西方教会と東方の伝統教会とはかくも違うのであるが、世俗主義と敬虔主義の違いでもあろうか。しかし、世俗に在っても、内観的に読むならば、聖霊的解釈になって行く。「頭《で読むに終始せず、「心・肚(はら)《で読むことの大事さである。(息吹43号・「内観の心《より)

自力と他力

★ 暑中のお見舞い申し上げます。「息吹 46号《を、無事お届けすることができた。「こころのいほり 内観瞑想センター《は、多くの人々の物心両面のご支援で、継続している。が、何よりも神様の助けが一番大きい。

一人での営みであるから、神様への気を抜くと、容易に崩れる面もある。東方の師父たちは「プロソケー《と表現して、こころの動きを用心することの重要性を説く。これこそが、キリスト教的内観の目指すところであろう。

★ こころの動きを調べることは「内観《することであるが、それは冷たい禁欲的な事柄ではない。「プロソケー(自分自身に気をつける)《という言葉は、「祈り(プロセウエケー)《という単語を生み出している。こうして内観と心の祈りは、必然的に繋がってくる。

★ さて、忙しく、内観行脚で各地を回っていたが、熱心なことは、神様の計画を聞かずに背を向けた「自力行《の姿を見せていることにもなる。休みをとり、祈りの時間を十分にとることは、神の安息に預かることであるのに。

とうとう、私の体が悲鳴を上げた。動脈硬化を持っているが、心筋梗塞か脳梗塞で倒れてもおかしくないほど、「危機一髪《だったといわれる。薬をきちんと飲んでいるからと言い訳をしつつ、体がサインを上げていたのをよく聴いていなかった。

★ ちょうど十年前、「この庵《に移った時も、激しいめまいと吐き気で宇宙がまわり、救急者に運ばれ、一週間の入院。そのときは確か「メヌエル氏病《とかいわれていたのを思いだす。今回も、たしかに、「心と体に対する内観《と「祈り《に、欠けていた。

これをきっかけに、様々な「断捨離《をするように。本気で神の力に信頼し、静かにせよ(イザヤ30*15)と預言者も言う。恵みにより「他力《の道を歩めますように。心の中にキリストがお住まいになっているのを忘れると、つい「自力《が働き、我欲の動きをしてしまう。何時までたっても煩悩だらけの救いがたき私のために、どうか、お祈りとご指導いただけますように。

★ 「他力《と盛んに叫ぶが、こういう歌が目にとまる。「他力、他力と思うていたが、思うた心がみな自力《と。心の底を見られた感じだ。

自力から離れられないが、「全ての自力は他力に支えられてあった《と続く歌を読むと、神の恵みの大きさに心が向き、ホッとする。

次ぎに歌われるのは、「闇から闇を破る働きはでて来ない《と。そうなんだ、何時までたっても自力が消えなくて、自己に閉ざされたままで、恵みの光の中にいない。自分で自分の殻を破ることはできない。あちら様からの慈しみと光の働きによって変容されますように。

2012年8月号

内観の心

後姿

1

「親父の後姿、背中《などという記事を読むことがある。父にたいする身調べをする前の大体の印象は、つぎのようなのが多い。面と向かうと、厄介な存在で、言いたいことを言えずじまいで、小うるさくて、きたなくて・・・など。けれども、内観者の進路選択や自分独特の道を歩もうとするときに、その嫌いな父から精神的影響を受け継いでいることが多いと気付き、さらに「養育費の計算《などもしてもらうと、家の一軒を立てれるほどのお金を自分につかってくれていた事をしり、内観者自身も驚く。

普通は、目の前の現象から主観的自己中心的な好みで、他者を好き嫌いの判断をしている。じっくりと屏風の中で、三項目の枠で調べていくうちに、相手の「後姿・背中《から出てくる、自分への愛や教えの言葉を汲み取れるようになる。その結果、相手に対する気持ちも変わるわけだ。

これは内観現場でしょっちゅう起こる出来事だが、「していただいたこと《を、読み直すという作業は、相手の「後姿・背中《から、自分は何を学ぶか、頂くか、と言うことである。相手の後姿から、背中を見て、自分は何を受け取れているかと言うのは、相手の問題ではなくて、こちら側の問題なのである。受け取り手である自分の資質が問われているのである。

職人の世界でも、弟子は親方から技術や智慧を盗み取らねばならない。手取り足取り教えてくれるわけではない。親方の人格から出てくるものを伝授されてこそ、本物の弟子と言うわけだ。神へ至る道でも、砂漠の師父たちに集まる弟子たちは、長老の師父から学び盗み取る超越に開かれた鋭敏な感性が必要とされている。そういう感性がなければ、そもそも弟子として失格なのだ。

理屈で紊得して押し通そうとする場合、こういう超越へ開かれた無限への感性が乏しい。

2

ニュッサの聖グレゴリオスと言うギリシア教父(335~394)は、神に従うというのは、神の背中を見て従うのである・・・と教える。モーセはシナイ山で神の顕現に立ち会うのだが(出エジプト33章)、神の顔を見ることは出来なかった。神が過ぎこされる間、モーセは岩の裂け目で眼を覆い、神が行かれた後に「(神の)後(背中)を見る《ことが出来た(23節)。グレゴリオスは、これを(後に従う・アコールディア)観想して、人は神の言葉を信じて、神の後から従う姿勢を強調する。

イエスに従うというのも同じである。イエスの言葉を信じて、後から同じ道を従う。自分の十字架を背負って、イエスに従う(マタイ16の24)。そこにイエスへの信仰と愛がある。それは、神の背中にしがみつくことでもあるが、詩篇を読むと、背中にしがみついてくる者のお尻を、神は右の手を後ろに回して(赤ん坊をおんぶするように)支えてくださる。(63の9 岩波版訳がいい雰囲気で訳している)。

3

上に掲載した御絵は(省略しています。息吹47号を参考にしてください)、ロスアンジェルスの新しく出来た大聖堂内陣に掲げられているタペストリーの写しである。八年ほど前に、私の庵を訪問した(今は韓国内観学会の会長をしておられる)李大云さんが、タペストリーの実物大の複製を私にプレゼントしてくれた。神の子であるイエスは、へりくだって人間となり、十字架上に至るまで自分をむなしくして、御父に従われた・・・(フィリピ2の6以下)。イエスは人々の罪を贖うお方だが、いまは、洗者ヨハネからヨルダン川で罪人の一人として膝まづいて謙遜に洗礼を受けておられるお姿である。

李大云会長は、これから韓国で内観を普及させて行こうとするときに、このイエスのへりくだり(自己無化)に倣うものとして、内観同行者のイメージうをもたれたのであろう。内観の面接者は、自分の十字架(弱さ・闇・限界)を背負って、イエスのへりくだりを倣って、イエスの後姿を眺めながら従うのである。面接者が、自分の弱さ・ハンディを忘れたときに、傲慢の匂いを周囲に放つ。もうそれは神に従う者の姿ではない。ただの傾聴するカンセラーであろう。

騎牛帰家(きぎゅうきけ)

Ⅰ 内観を「十牛図《風に述べてみた。「十牛図《というは臨在禅の修行者に示される10枚の絵に示されたガイドラインのようなものである。第一図絵は「尋牛じんぎゅう《という。多くの場合、少年か青年か壮年が、旅を始めている姿で描かれている。道を歩む「発心者《の絵である。「牛《とはなにか。かりに「まこと《としておこう。

岡山県井原市の「田中(でんちゅう)記念館《で見た彫刻「尋牛《は、60か70くらいの白髭の老人がシャンとした足腰で目を真っ直ぐ先に据え、颯爽としていた。107歳まで生きた平櫛田中の作である。彼は、60・70は「洟垂れ坊主だ《と喝破した。

「発心《には、年齢が問題なのではい。あちらから発せられた疼きを心の中で覚えて、様々のものを捨てても行動に駆り立てられる時がある。それがその人の「発心の時《なのである。召しだされたのだ。内的な領域での旅立ちである。第一図絵の「尋牛《を自分なりにこのように表現してみた。以下も私流。

Ⅱ 誰か示してくれないかと周りをきょろきょろする。要するに「外観《である。机や本に向かって先人の知恵や経験を見出して「学ぶ《けれど、それは「真似る《であり、猿でもそうしている。まだ自分のものではない。借り物だ。知識の積み重ね、記憶能力が優れているというだけだ。自分の脳幹にまで至っていない表層意識領域のなんだかんだの理屈である。それならコンピューターや人口頭脳の方が沢山の情報を教えてくれる。先人の辿った跡を尋ねる第二図絵の「見跡けんせき《だ。

召しだされたが、心の深部に追い払えない何ものかが蠢きつつ旅をする。促しは神からか錯覚か。定かではない。何らかに依存し、伺い、頼りたい(人、能力、教説、知識、権力などなど)とのかけ引きもある。見知らぬ道故、わき道に逸れてしまう者も多くいる。いまだ分別の能力も知識も充分でないから、言われたままに従うのが無難と、安心(従順)を決め込む。それでも学問・科学の世界や秘密結社や商売の世界ではなく、一応、「神《を信じるキリスト教徒だから、聖書を素直に読んでいると、「(あれこれ言う)自分自身はどうなのだ《と自己に向き合わされる小道に導かれる。少しは倫理道徳や宗教的世界に近づいてきたようだ。

Ⅲ すると、ありのままの(野生化した暴れ牛)自己を発見する。第三「見牛けんぎゅう《である。そこでは、我と欲まみれ、救い難き自己の姿を見せられて唖然とする。ある意味で「悟り《だが。そして自己と格闘する(得牛)。相変わらず、諸悪の根源である(観念的・概念的な)「自我意識(欲望)《から抜けられていない戦いではあるが。

この第四の「得牛とくぎゅう《はそういう自己の義を積もうとする自力的修行であろうか。その先には、難行苦行を経て、自分は偉くなったとの「深い錯覚《が待っている。個人的なものならば害は少ないが、その錯覚が組織ぐるみ・歴史と文化の枠組みで行なわれ共通の価値観とされた場合の悲劇もありうる。だから、口の悪い人は「狂同態《と陰で嘲笑するが、本人達は気づいていない。

その人の置かれている現実とその人の固有な生身の内的事情に「まこと《が関りはじめ、「まことの息吹《の導きがはじまっているのだが、その促しに気づいていない。それよりか自己と他者を支配・矯正しようと頑張ってしまう。(無明の闇にいる)自己を支配することは出来ないものなのだが。「無力《であるとのお手上げ状態まで、まだまだ、もがきは継続する。病気や挫折にでもであえば、少しは諦め(諦念)へと飛躍するだろう。

Ⅳ 「弱さ《「無力《「諸事件との遭遇《。それらの中で自己との対話(内観)が続く。やがて自己を超えた癒やしと救いの業が起こり、「神と自己の物語り《を再解釈するようになる。本心に還ったのである。それを福音宣教、救いの体験の証と捉えた。しかし、どこで賢いやつらの知的おしゃべりに引き込まれたか、愚かな自己がいたのかと悔いる。それらの客引きに引っ掛かった過ちは過ぎたこと故、脇において、神の言葉・神の霊に助けられて神の「道《を再選択するように導かれる。これは恵み世界の出来事である。

相変わらず、「牛《という自我意識、欲望などをもったままの動物的な人間ではあるが、彼の中に第五図絵「牧牛《で描かれる素直な牛が顕われる。あるいは牧者である主に手なずけられた牛である。心の内なる旅・自他との和解・発心の目標を味わい始めたのだろうか、平和な景色ではある。「主の家《へのまことの順礼が続く。

以下、次のように手引きされている。第六は「騎牛帰家きぎゅうきか《、第七は「忘牛存人ぼうぎゅうそんにん《、第八は「人牛倶忘にんぎゅうぐぼう《、第九は「返本還源へんぽんげんげん《、第十は「入鄽垂手にってんすいしゅ《。それぞれ、深い境地を表わしているが、これらの第六から第十図絵はどうしたものかと思案している。目下は、聖書と東方教会からの学びを優先している。

閑話休題 (実は以下のこの部分はカットしようとしていた文章だが。) こうした内面に関して、キリスト教の伝統では意識の究明とか修徳とか表されて、大事にされていた。しかし、かえって偽善者を作ってしまっていた面も確かにあった。しかし、50年前の教会内宗教改革であった公会議では、東西の教会の一致・和解のみならず、他宗教との対話を目指した。これは同時にキリストの体である教会の共通の神秘を生きるために、(世界の外的現実への応対だけでは足りなく)人間の内面的神秘への掘り下げ、教えの霊的土台を確かなものにする必要も促していた。これについて、キリストの教会の源流(東方)に聴けということであろう。

信者数の少ない日本にあってさえ、正教会(東方教会)の霊性手引書である『フィロカリア』が(2013年に新世社から)全9巻翻訳発行されたことは、驚くべきことである。東方教会の神秘の味わいを知りたければ、それを読むことが出来る。これにより西方教会(我々自身)の探求や反省は、自己の思惟の枠組み(パラダイム)の深めや反省へとすすむはずだ。

初代からの伝統である東方の教父・師父達の「修徳の実践《などは「内向き霊性《として批判する面々もおられるが、一旦、知性の底(陰府、淵)にまで降り、想念と情念のひそやかなたくらみに自己欺瞞されないように、と教父達は心の注意(ネープシス)と祈りを教える。こうした深層領域の味わいと人格的な精彩が顕われてきて、やっとキリスト教諸派との一致や他宗教との対話の際の土台が確保できるのではないだろうか。

(息吹57号より 2016年晩秋)

|